Temps de lecture : 8 minutes

Regard sur l’action publique au prisme du scepticisme, ce texte reprend l’intervention de Daniel Agacinski, en ouverture du dernier épisode du cycle de prospective de l’action publique #AP2042, organisé le 19 septembre 2019 par Vraiment Vraiment à Coco Velten, Marseille, en partenariat avec le Lab Zéro et Datactivist.

Daniel Agacinski est professeur agrégé de philosophie, ancien conseiller chargé des études et de la prospective au cabinet du Ministre de l’éducation nationale, auteur du rapport Expertise et démocratie. Faire avec la défiance, à France Stratégie. Il s’exprime ici en son nom personnel.

Avant de désigner une attitude, voire une manière d’être, le mot français de « scepticisme » désigne historiquement une école de pensée, un courant philosophique antique – déformation professionnelle, je dois bien en passer par là. Le scepticisme, c’est le « -isme » le moins « -isme » de tous les « -ismes ». Par définition, ce n’est pas une doctrine, pas une théorie, pas un corps de dogmes. Ceux qu’on appelait les sceptiques, du mot grec « skepsis », qui signifie « examen » ou « questionnement », étaient des gens qui critiquaient les doctrines philosophiques des autres écoles de leur temps (le IVe siècle avant J.-C.). Ces autres, ils les appelaient les « dogmatiques » : ceux qui adhéraient à leurs propres théories – principalement les épicuriens ou les stoïciens.

Donc la « skepsis », l’examen, est ce qui permet d’arriver à la « suspension du jugement » (en grec « épochè »), une disposition qui fait qu’on n’adhère pas à telle ou telle théorie – sans pour autant prétendre non plus démontrer sa fausseté –, contrairement aux dogmatiques qui ont, eux, une idée déterminée de ce qu’est, par exemple la vie bonne, ou encore la bonne méthode pour la recherche de la vérité. Le sceptique, lui, ne s’avance pas avec un corpus théorique déterminé. Il renvoie dos à dos les uns et les autres et suspend son jugement. Il n’adhère pas ; c’est sa caractéristique propre. Le scepticisme, ce n’est pas une idée parmi d’autres, c’est un certain rapport aux idées, et un certain rapport à ceux qui défendent des idées. Une manière de leur dire : « vos thèses, moi, je n’y crois pas ».

Le sceptique fait-il de la politique ?

Alors il y a une vieille controverse, agitée par les dogmatiques contre les sceptiques, qui consiste à demander au sceptique s’il peut agir, et ce qu’il peut faire. S’il ne croit à rien, que peut-il faire ? Peut-il simplement agir ? Et si oui, comment et pourquoi ? Ce que répondent historiquement les sceptiques, c’est : oui – le sceptique peut agir, mais pas en suivant un corpus théorique. Il n’y a pas une « morale sceptique », qu’on pourrait mettre en bréviaire, ni non plus – on y vient – une doctrine politique sceptique.

Le sceptique va « être » sceptique – certes – et, par ailleurs, il va agir : il ne reste pas les bras croisés sans rien faire. Il va agir, mais pas selon une certaine règle d’action qu’aurait dictée le scepticisme… puisqu’il n’y a pas de règle d’action définie par le scepticisme. S’il adhérait à une telle règle, il ne serait tout simplement pas sceptique.

On peut dès lors dire qu’il se conduit de façon conformiste – mais pour bien faire il faudrait enlever le « -iste », disons donc de façon « conforme » : il respecte les lois, les mœurs, les usages… On dirait aujourd’hui qu’il « ne fait pas de politique ». En tous cas il ne fait pas la révolution. Parce qu’il faut y croire un peu quand même, pour faire la révolution, sinon c’est difficile de trouver l’énergie pour la faire. C’est un individualiste distancié, qui dira toujours qu’il n’est pas plus ceci que cela. Il exprime une sorte de défiance passive, ni provocante ni agressive, comme pourrait l’être l’interpellation qu’émet celui qui est activement défiant à l’égard des discours de pouvoir, des discours d’autorité ou des discours savants.

Les défis du scepticisme pour l’action publique

La question qu’on se pose aujourd’hui est la suivante : si nous devenions tous plus ou moins sceptiques, quels seraient les défis auxquels serait confrontée l’action publique ? il faut d’abord souligner qu’il y a ici une différence avec la situation des acteurs privés. On peut très bien vendre un service privé à une population sceptique – qui ne croit pas, qui n’adhère pas. J’utilise les services de Google, d’Apple, de Nespresso et de quelques autres, mais je ne crois pas qu’ils veuillent mon bien, je ne les crois pas vertueux ; je ne crois pas à leurs discours, je n’adhère pas à ce qu’ils racontent ; j’utilise leurs services parce que, individuellement, ils me vont bien ; je les trouve pratiques pour ce que j’ai envie de faire d’eux, et si, demain, j’en trouve d’autres qui me semblent plus pertinents, je changerai sans état d’âme, sans que ça bouleverse ma vision du monde ou de ce que je suis… Je peux être sceptique à l’égard des discours de ces acteurs et utiliser leurs services quand même, sans trop de problème.

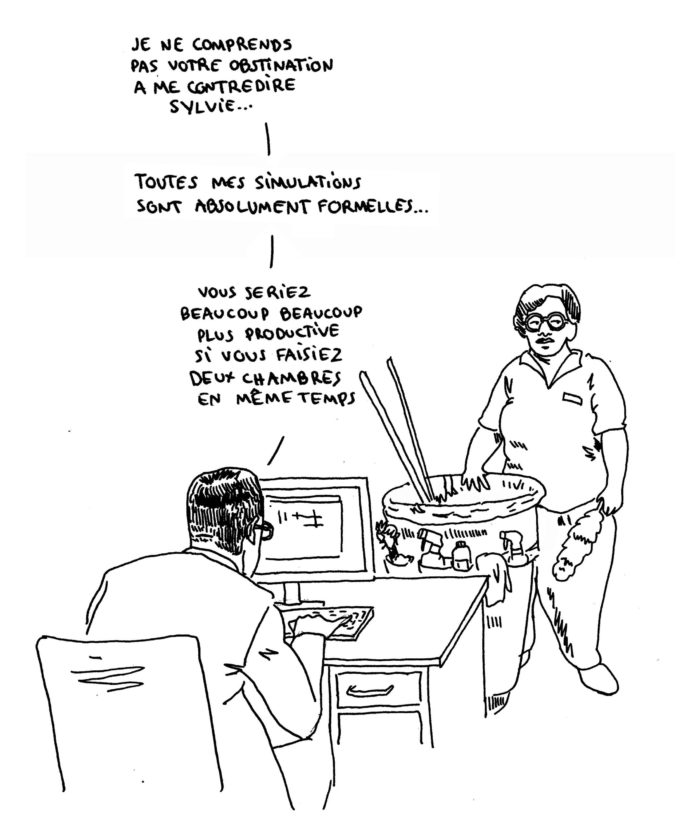

Pour les acteurs publics, il semble qu’il y ait des risques spécifiques – toujours dans cette idée que, quand il s’agit d’action publique, d’intérêt public, il faut y croire un peu. Le premier risque, c’est celui du scepticisme des agents publics eux-mêmes. Prenons l’exemple d’une directrice d’école, en éducation prioritaire. Si vous lui demandez son avis sur l’efficacité du dédoublement des classes de CP, elle va bien entendu vous répondre que c’est efficace, que ça va « marcher », puisque les élèves sont alors dans des meilleures conditions pour apprendre pendant cette année-là. Bien entendu, cela va marcher, comme « marchait » d’ailleurs auparavant le précédent dispositif que sa hiérarchie lui avait demandé de mettre en place (le « plus de maîtres que de classe ») ; de même que précédemment, lorsqu’on avait indiqué qu’il fallait réduire les effectifs d’élèves de façon générale ; ou, encore plus tôt, lorsqu’étaient expérimentés les « maîtres surnuméraires ». Et le risque existe aussi que cette amélioration de la situation en CP soit compensée par une dégradation en maternelle ou dans les classes ultérieures…[1]

On voit bien qu’une action publique qui serait incohérente dans le temps – en raison de trop fréquents revirements –, ou incohérente en elle-même – si les conditions dans lesquelles elle est financée et mise en œuvre sont contradictoires avec ses objectifs – peut provoquer du scepticisme chez les agents qui sont directement censés la mettre en œuvre. Bien sûr, ils vont appliquer la politique en question, parce que c’est leur mission et leur déontologie professionnelle, mais en doutant de son sens, voire même du sens de leur métier, ce qui risque de saper la cohésion et l’efficacité du service public concerné.

Mais il y a aussi un autre risque spécifique : le scepticisme des usagers de l’action publique, des citoyens. On peut prendre deux exemples évidents : si une population ne croit plus, ou plus assez, à la pertinence et à l’efficacité de la politique publique vaccinale, cette politique ne marche plus, parce que les gens vont cesser de se faire vacciner, si ce n’est pas obligatoire, ou parce que, si c’est obligatoire, ils vont dans certains cas chercher à obtenir de faux certificats de vaccination, pour que leurs enfants puissent quand même aller à l’école… Et cela aboutit évidemment à la fragilisation de cette politique elle-même.

Autre exemple obvie : si on ne fait plus confiance à la police, dans ses missions ordinaires, on ne va plus aller lui parler, on ne va plus lui répondre quand elle pose des questions, on ne va plus spontanément aller l’informer de ce qui se passe dans une rue, dans un quartier, dans un village, et cela va se ressentir très directement dans la capacité de cette police à traiter les affaires dont elle va être saisie.

Or, en France, la confiance de la population dans sa police est singulièrement faible[2], et même – dans une situation de « défiance inversée[3] », désormais bien identifiée – la police française est, en Europe, celle qui a le moins confiance dans la population générale[4] ! On voit bien alors comment, avec une série d’interactions difficiles avec certains agents publics, avec certains services, certaines administrations, la confiance peut se perdre et ainsi fragiliser durablement le socle de l’action publique dans son ensemble.

Promesses déçues

Au-delà de ces enjeux sectoriels (école, santé, police…), qu’est-ce qui risque de généraliser le scepticisme ? De même que pour le scepticisme philosophique, on peut faire l’hypothèse que le scepticisme politique ou citoyen se nourrit de promesses déçues.

Les grands courants philosophiques hellénistiques (stoïcien ou épicurien, toujours eux) promettaient une doctrine en tout point cohérente, allant de leur théorie physique à leurs dogmes politiques, en passant par leurs principes moraux, une théorie en béton armé, capable de résister à tout type d’argument, capable de dire comment il faut vivre et comment il faut penser. Et lorsqu’on étudie la philosophie et qu’on constate qu’on peut opposer un argument à un argument, un dogme à un dogme, qu’il n’y a rien qui puisse tenir à toute épreuve, alors on est tenté par la disposition sceptique.

De même en politique, certaines promesses structurelles, lorsqu’elles ne sont pas tenues, dans la durée, éloignent inévitablement les citoyens, non seulement de tel ou tel acteur politique, mais de la chose publique elle-même. L’une des hypothèses que l’on peut faire (et que l’on a formulée dans les rapports de France Stratégie[5]), c’est que la promesse de prospérité partagée, reposant sur une indispensable croissance du PIB, a été l’un des moteurs de la mise à distance des citoyens, dès lors qu’elle n’a plus été tenue.

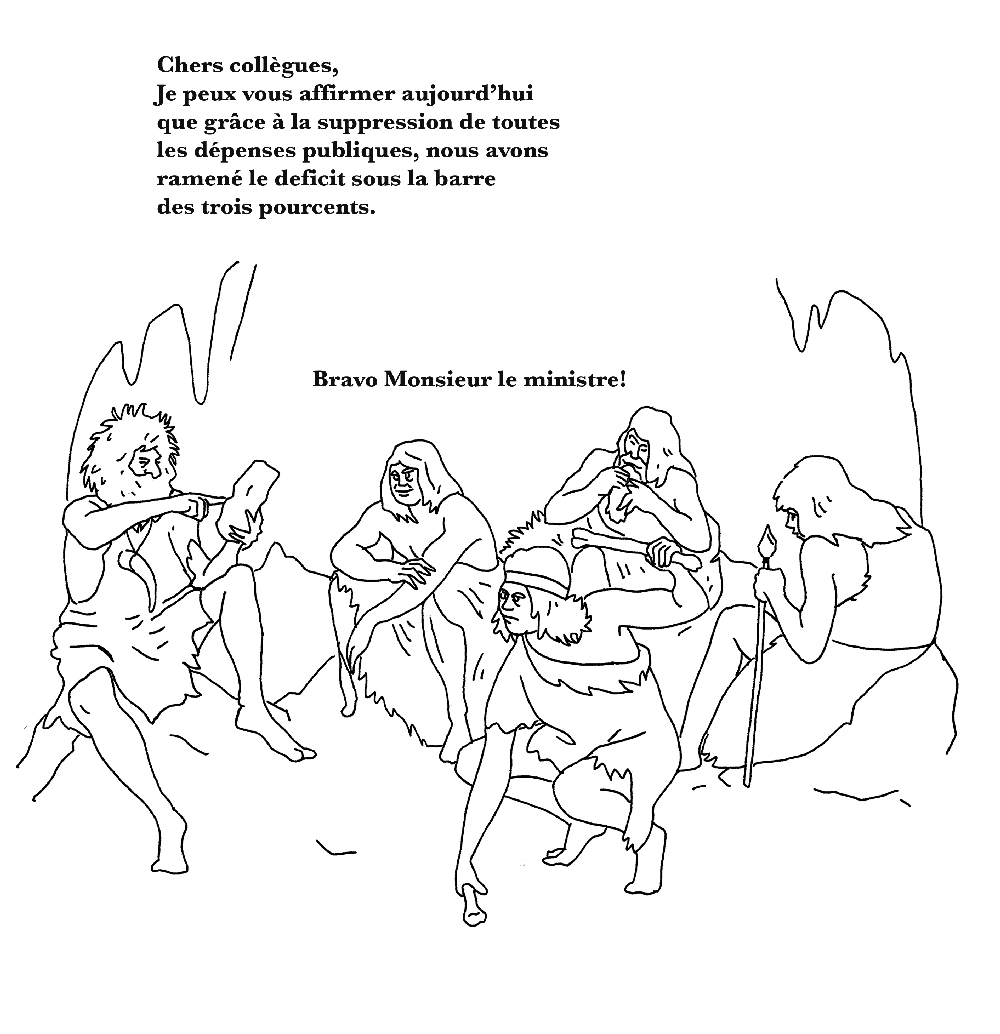

Bien sûr, quand la croissance est au rendez-vous (typiquement, pendant les Trente glorieuses), elle fortifie l’édifice politique – on y croit. Mais quand elle vient à manquer, tout se détraque. Avant les élections, on promet le retour de la croissance, le « choc de confiance », qui permettra de mener telle ou telle politique ; et si, une fois au pouvoir, la croissance n’est pas là, alors on dit qu’il faut mener d’autres politiques pour la faire revenir – qui ne vont pas toujours exactement dans le même sens que celles auxquelles les électeurs aspiraient et auxquelles il faut (provisoirement ?) renoncer, tant que la croissance n’est pas là… Revient-elle ? à peine. Et ainsi de suite.

C’est sur cette base qu’on ne croit plus à la promesse de son retour, et que les citoyens, sceptiques, rejettent les « réformes structurelles » qui font miroiter, en échange de pertes concrètes, situées et immédiates, des gains hypothétiques et plus lointains. Le risque est alors que ce scepticisme ne porte pas uniquement sur certaines réformes mais sur le politique dans son ensemble, et qu’il sape ainsi deux de ses fondements, qui ont été historiquement très liés à la perspective de la croissance : le rapport au collectif et le rapport à l’avenir.

Ce sont bien deux fondements du politique au sens où il n’est pas de politique possible dans un monde où chacun n’agit qu’en fonction de lui-même, ni dans un monde où il est impossible de se lier les uns aux autres dans un horizon d’avenir (de se faire des promesses, pour le dire vite). On voit bien dès lors, qu’en prolongeant les courbes de tendance, on peut très bien arriver – en 2042, puisque c’est l’hypothèse du présent exercice – dans une situation de scepticisme généralisé. On n’y est pas encore aujourd’hui : nous obéissons encore aux lois, pour la moitié environ d’entre nous nous allons encore voter… mais on voit bien la trajectoire.

Que peut-on « faire avec » ce scepticisme ?

Alors comment faire avec cet horizon de scepticisme généralisé ? Contrairement à une défiance active, qui s’exprime, qui interpelle, il est très difficile de faire quelque chose « avec » ou « de » ce scepticisme passif[6]. Sur une défiance critique, on peut prendre appui pour améliorer l’action publique, en incorporant les interpellations et en s’efforçant d’y répondre. Mais l’individualisme sceptique est beaucoup plus malaisé à manier, il glisse entre les doigts de l’acteur public.

Sans faire de la marseillologie de comptoir, on peut dire que c’est une très bonne idée se poser cette question ici à Marseille. Autant on lit souvent que, dans certains domaines de l’action publique, Marseille aurait vingt ans de retard sur d’autres métropoles, autant, en matière de scepticisme, elle a peut-être vingt ans d’avance. On a dit plus haut que le politique, parce qu’il suppose le collectif et la projection dans l’avenir, ne peut pas se faire sans promesse. Or justement, s’ouvre bientôt, avec l’horizon des élections municipales, la saison des promesses. Que doit-on promettre, que peut-on promettre à un peuple de sceptiques ? Faut-il même s’y risquer ?

On sait que « chat échaudé craint l’eau froide » et que les Marseillaises et les Marseillais sont, à cet égard, des « grands-brûlés » de la politique. Donc ils seront difficiles à mobiliser[7]. Deux ressources principales peuvent cependant être utilisées : d’une part l’imagination – et c’est tout l’intérêt des ateliers AP2042 comme celui de ce soir –, et d’autre part la valeur de l’exemple, la capacité à se dépasser, à situer au-dessus de soi-même, à se placer au service d’un collectif plus grand que sa famille, son clan, son camp. Il y a peut-être quelques signes qui incitent à l’optimisme, à Marseille, sur ce terrain-là. Toute la question sera de savoir s’ils peuvent durer plus qu’une saison ; mais cela vaut peut-être la peine d’y croire un peu.

[1] Exemple tiré de l’intervention de Véronique Decker, directrice d’école à Bobigny (Seine-Saint-Denis) au cours du débat « Éducation : 65 millions d’experts ? », organisé le 5 avril 2018 par France Stratégie.

[2] L’enquête European Social Survey/Trust in Justice, réalisée en 2010-2011, classe la France 14e sur vingt pays européens quand il s’agit de savoir si la police prend, aux yeux des citoyens sondés, « des décisions justes et impartiales ».

[3] Je reprends ici une expression forgée par le collectif « Pacte civique », pour décrire les attitudes des administrations qui font montre d’une suspicion générale et excessive à l’égard de leurs usagers.

[4] Kääriäinen J. et Sirén R. (2012), “Do the police trust in citizens ? European comparisons », European Journal of Criminology, 9, 3, 276-289.

[5] Aussi bien dans Lignes de Faille (2016) que dans Expertise et démocratie (2018).

[6] On peut lire en écho à ces réflexions le texte du sondeur Brice Teinturier, « Plus rien à faire, plus rien à foutre », Robert Laffont (2017), prix du livre politique.

[7] De ce point de vue, le premier tour des élections municipales (qui s’est tenu six mois après l’atelier) a confirmé cette situation : au-delà de la crise sanitaire, qui a entraîné une faible participation sur l’ensemble du pays, Marseille a encore accru son retard sur les autres grandes villes du pays en la matière (32,5 % contre 44,7 % au niveau national).