A la campagne, les alternatives au trajet automobile à 90km/h paraissent bien rares, même pour quelques centaines de mètres. Par les chemins de traverse, cet article veut contribuer aux tentatives de moins polluer et moins dépenser. En se faisant plaisir.

Il existe plusieurs unités pour mesurer l’absurdité qu’il y a à déplacer une tonne de métal pour aller chercher le pain, déposer un enfant à l’école ou rendre visite à un voisin. En euros, bien sûr – ceux qui restent dans les porte-monnaies à la fin du mois une fois les deux ou trois pleins mensuels soldés. En émissions de gaz à effet de serre – celles qu’on peut se permettre avant la fin d’un monde habitable. En silences dans les sommets internationaux – tous ces petits et grands arrangements avec les exportateurs et producteurs de pétrole ou de terres rares, rarement à la pointe des droits humains. En hectares d’espaces naturels ou agricoles – ceux qui sont artificialisés par le bitume qu’on continue de vouloir dérouler, partout.

En ville, cette absurdité est particulièrement criante et l’idée commence à infuser plus ou moins sérieusement les politiques publiques. A la campagne, où le souvenir des transports en commun s’est estompé depuis longtemps (quand il y en a eu un jour !), on est loin d’avoir commencé à attaquer le problème de la réduction de la part des déplacements réalisés en voiture à la hauteur des besoins.

Historiquement, les promoteurs de la mobilité à vélo prônent le doublement de toutes les départementales par des voies cyclables sécurisées. Quel pied ce serait ! Nous sommes infiniment pour, bien sûr. On peut néanmoins considérer que la prise en compte d’un certain principe de réalité impose de réfléchir à quelques voies complémentaires – sinon alternatives – en attendant que cet investissement à 20 milliards d’euros inonde notre vie quotidienne de joie. A l’instar de la FUB, qui vient de produire une note passionnante sur la sécurité des cyclistes en milieu rural,

Notre hypothèse ici est que, si la majorité des trajets de moins de trois kilomètres hors agglomération se fait en voiture, ce n’est pas tant par paresse que parce que toute autre expérience y est insoutenable. Cet article illustré a l’ambition de contribuer à inverser la tendance à court terme, dans des équations budgétaires et culturelles réalistes. On se permettra, pour y parvenir, quelques détours historiques et techniques – parce qu’on a la place, le temps et qu’on aime ça.

Bien entendu, le changement vers des mobilités durables à la campagne ne se limite pas à ces courts trajets et de nombreux autres leviers que le vélo et la marche sont à mobiliser : en témoigne la très riche et concrète boîte à outils du Céréma pour la mobilité en zone peu dense.

L’impasse du tout-voiture à la campagne, fruit d’une culture et de choix publics

Les déplacements ruraux ont été confisqués par la voiture après des siècles pendant lesquelles les voies furent partagées – entre piéton·ne·s et chariots, chevaux et, plus tardivement, vélos.

Il ne s’agit pas de verser dans la nostalgie de ces époques laborieuses mais de chercher à comprendre comment nous en sommes arrivé·e·s à une situation dans laquelle aller rendre visite à la voisine à pied est, au mieux, une expérience pénible, au pire, une inconsciente prise de risque – dans les deux cas, quelque chose que l’on ne fait pas, pour peu qu’elle habite à quelques centaines de mètres de route.

Le tissu rural, la compacité de ses bourgs, la distance des fermes aux lieux de distribution – le marché puis l’épicier du village – en bref, toute la géométrie compacte et dense (oui !) des formes rurales, ont explosé au 20ème siècle sous l’effet de la victoire sans partage de la voiture, qui s’est arrogée l’exclusivité des déplacements, distendant artificiellement le territoire.

Qui a ainsi façonné et entretient ce système viaire rural, et avec quels objectifs ? La ligne de partage des rôles en matière de routes est houleuse depuis la fin du 18ème siècle, écartelée entre centralisme – incarné, entre autres, par l’experte élite des Ponts et Chaussées – et velléités décentralisatrices, sous la pression d’acteurs locaux qui se sentent mal accompagnés par les ingénieurs parisiens ignorants des spécificités locales. Au-delà des questions d’expertise, les routes représentent une patate chaude que se refilent les acteurs publics depuis 40 ans, et on les comprend : une fois qu’elles sont construites, elles coûtent très cher à l’ entretien et elles souffrent de cette malédiction partagée par presque tous les dispositifs publics, qui veut que si la construction et l’inauguration sont politiquement rentables, la maintenance, elle, est ingrate.

Si l’on exclut les autoroutes, coûteuses mais marginales tant en longueur (10 000 Km d’autoroute pour respectivement 400 000 et 600 000 de “route” et de “rues”) que dans les usages quotidiens, les rôles en matière de routes tendent vers une répartition entre les “rues” aux communes et intercommunalités, et les “routes” aux départements (même si sur certains territoires, la domanialité communale reste forte). Ces derniers ont notamment hérité d’une grande part des voies rapides nationales et gèrent 380 000 kilomètres de routes départementales – un chiffre à peu près stable depuis 30 ans.

L’échelon communal (ou intercommunal) ramifie et “tire des rues” jusqu’aux adresses, ce réseau grandissant de façon inquiétante du fait de l’étalement urbain (de presque 1% par an depuis le début du siècle). Les communes, la plupart du temps en quête de nouvelles·eaux habitant·e·s, n’ont pas d’autres choix que de desservir les nouvelles adresses, tout en cherchant à contenir le linéaire de voies pour des raisons économiques : le kilomètre de rue et sa promesse d’aménités minimums – éclairage, trottoir, plantations, accotements, évacuation des eaux enterrées – coûtent beaucoup plus cher que la route.

Parlons, justement, des routes. L’effort des départements – leur énorme et 1er budget d’investissement – se concentre sur la gestion du stock, un réseau “contenu” avec peu d’ouverture de nouvelles voies (qui, pourtant, permettraient de raccourcir les trajets). Avec l’avènement de la voiture et d’une mobilité sans effort, l’attention publique ne porte plus sur une ramification de « raccourcis » mais sur l’augmentation de la vitesse moyenne et du débit, dans une perspective strictement motorisée de la mobilité. La vitesse a vocation à faire oublier aux automobilistes les distances physiques réelles.

La recette de ce “confort de conduite” des automobilistes est faite d’une grande diversité d’ingrédients. Caractéristiques de voirie, rayons de virage, dévers de voies, largeurs des accotements, respect des clothoides (sorte de spirale de Fibonacci du confort de la conduite)… Ensemble, ils constituent les référentiels de construction et d’amélioration des routes. Normalisés, ils incitent à rouler vite. Or, on le sait, le partage de la voie tolère mal les différentiels de vitesse trop importants.

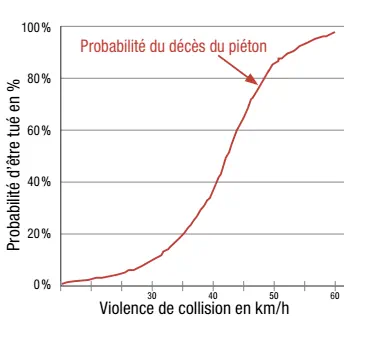

Or, sur ce réseau de routes, la “sécurité routière” est réduite à la sécurité des usagers qui se déplacent au sein d’un habitacle motorisé. En s’assurant que les automobiles peuvent rouler en tout point à plus de 60 km/h, on crée une insécurité qui exclut de fait les autres usagers possibles de la route – et ce n’est pas une ligne blanche continue ou quelques potelets de plastiques qui y changent quoi que ce soit. L’augmentation de la mortalité des cyclistes en 2022, bien plus importante dans les territoires ruraux qu’en ville, en témoigne.

On en arrive alors, pour développer les mobilités douces à la campagne, à ne pas voir d’alternatives à la construction de pistes cyclables tout au long des routes. Chantier titanesque ! On aime trop rouler en vélo pour ne pas en rêver et ne pas regretter que cela n’ait pas été rendu obligatoire il y a 40 ans, comme aux Pays-Bas via les “Masterplan Fiets”.

Mais soyons aussi des cyclistes réalistes : le coût comme la faisabilité technique et écologique d’une telle opération en font une chimère. Des portions gigantesques nécessiteraient de dispendieux ouvrages d’élargissement et de terrassement, l’arrachage de haies qu’on a déjà assez de mal à protéger, l’abattage d’arbres qui ont assez de problèmes par ailleurs. Sans parler des zones de montagne, petites ou grandes, où les routes sont jetées en travers des pentes.

Alors, que faire ? Nous faisons l’hypothèse que le binôme rue/route représente un appauvrissement par rapport à la diversité des formes de voies roulables et marchables, y compris au quotidien.

Nous avons perdu un répertoire viaire varié au profit d’options qui coûtent cher en elles-mêmes et qui sont faites pour convoyer des véhicules motorisés eux-mêmes chers et polluants. Focalisées sur ces deux rôles voyers, l’un se dédiant principalement à la vitesse des voitures, et l’autre ayant bien assez à faire avec ses rues coûteuses et les multiples plaintes qui viennent avec, les politiques publiques ont abandonné l’idée qu’il serait envisageable de se déplacer autrement qu’en voiture sur un “bassin de vie”. Et pourtant.

La possibilité d’autres voies, par les chemins de traverse

“Ça va où, par là ?”

Les chemins pourraient représenter une alternative au tête-à-tête mortifère entre rue et route, pour le grand bonheur des cyclistes et, dans une certaine mesure, des piétons.

Avec 1 millions de kilomètres linéaires, les chemins tissent le premier réseau de France et ont une qualité fondamentale pour une infrastructure viaire : un maillage sans pareil, avec une ramification qui est gage de distances courtes.

Mauvaise nouvelle, néanmoins : ces sentiers et chemins, agricoles ou ancestraux, ces routes déclassées, ont été largement oubliés, et rares sont celles et ceux qui connaissent leurs viabilités.

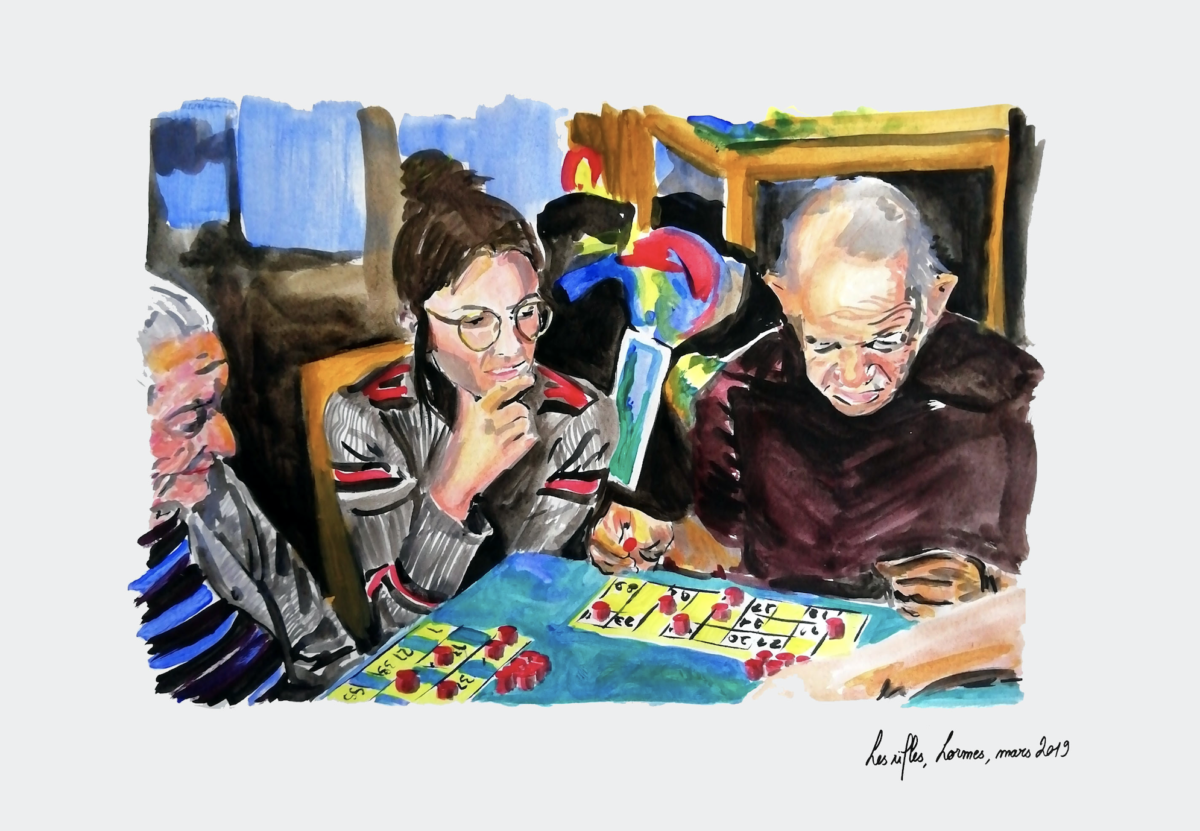

Pour la plupart de ces chemins, en effet, personne ne sait plus dire où ils mènent et rien ne vous indiquera leur état – condition de leur cyclabilité et de leur marchabilité – avant que vous n’en fassiez l’expérience plus ou moins heureuse. Hormis chez quelques personnes âgées qui auraient pratiqué ce tissu rural à pied avant l’effondrement de la marche depuis les années 60, la connaissance collective de ce réseau dans toutes ses caractéristiques s’est nettement appauvrie.

Même la connaissance publique de ces chemins s’étiole : là où les spécifications des routes sont scrupuleusement consignées avec précision, le mot d’ordre sur les nouvelles bases de données – notamment BDTopo qui devient le référentiel des métiers de l’aménagement – est de ne consigner que les tracés “dont la fréquentation ou l’entretien ne fait aucun doute” et d’oublier en creux tout autre tracé qui présente un doute ou est en cours d’enfrichement. Si l’objectif de fiabilité est louable, les conditions de l’oubli sont bien là. Les chemins à vocation touristique et naturelle font exception et sont repertoriés, à commencer par les GR (chemins de grande randonnée), qui représentent moins de 3 à 4% des chemins, ainsi qu’une partie des chemins à vocation touristique ou sportive consignée dans les plans départementaux des espaces, sites et itinéraires (CDESI). Localement, on peut aussi noter quelques belles – mais relativement limitées – initiatives de communautés d’IGNRANDO ou des Offices du tourisme. De toute façon, ces itinéraires de “loisir” sont par essence faiblement intéressants pour la mobilité quotidienne : ils sont essentiellement sélectionnés pour leur éloignement des centralités, lorsqu’ils ont un objectif de découverte de la nature, pour leur dénivelé, lorsqu’ils s’agit d’itinéraires sportifs, ou pour leur sinuosités, bucoliques mais éloignés de l’efficacité que requièrent nos déplacements quotidiens.

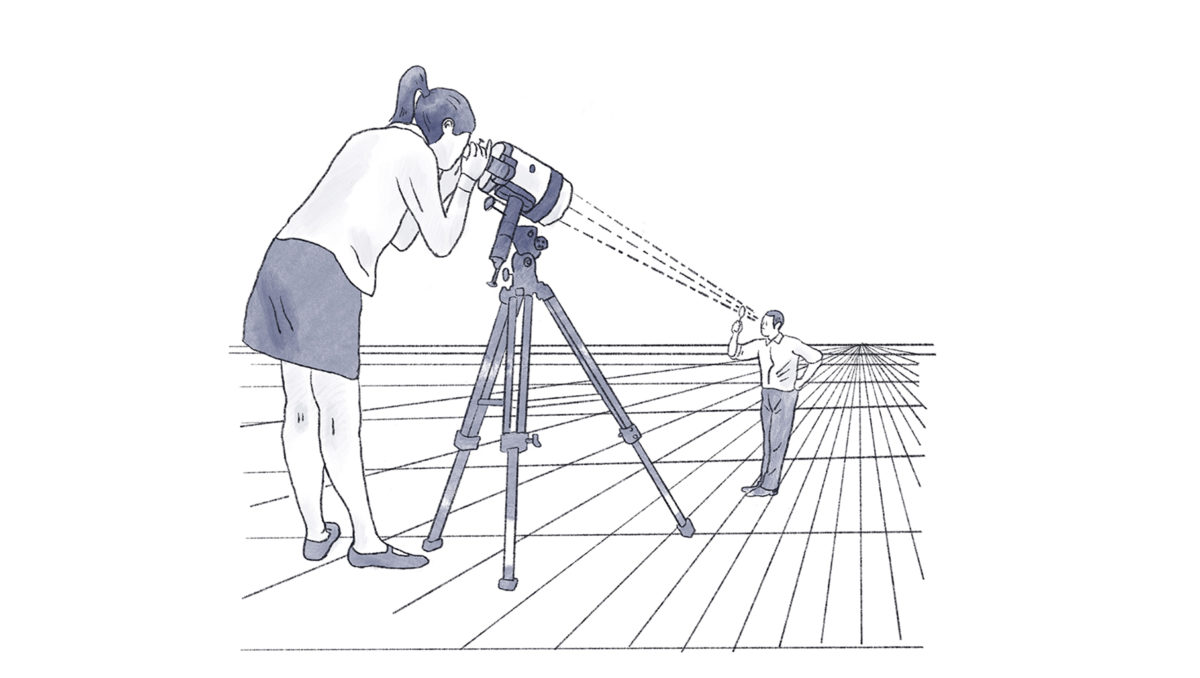

Afin d’illustrer l’hétérogénéité et les lacunes de la connaissance des chemins, nous avons produit une carte de France sur la base de données OpenStreetMap. Cette carte recense l’ensemble des chemins et sentiers de la France hexagonale, en différenciant d’une part ceux qui ne sont pas qualifiés et d’autre part ceux qui semblent être propices à la circulation cyclable.

Ces derniers ont été identifiés sur la base des “tags” utilisés pour les qualifier et qui nous semblent caractéristiques de chemins cyclables :

- les différents tag décrivant l’état des sols (smoothness=good / tracktype=grade (1, 2,3 surface = compacted ou surface = fine_gravel. Nous avons exclu surface=sand et surface = mud ).

- Les différents tag liés au vélo : cycleway=track , bicycle=yes ainsi que les chemins de VTT de niveau 0 et 1 (sur 6 niveaux mtb:scale) qui ne présentent aucune difficulté et pas de dénivelé important (mtb:scale:uphill=0).

Cette carte n’est donc pas en l’état un référentiel solide. Elle a pour objectif de mettre en avant l’hétérogénéité de la connaissance des chemins et les différentes communautés qui les pratiquent, et elle démontre l’ampleur du potentiel de desserte des chemins.

A défaut d’une connaissance collective et/ou publique des chemins, les applications de navigation routière font la loi en matière de trajets et, sans surprise, elles projettent un monde vue d’un habitacle qui roule sur du bitume : les processus de cartographie partent d’imagerie aérienne ou les algorithmes décèlent mal les fins et discontinus chemins puis ces données sont confirmées et qualifiées par les Google/Apple Cars qui parcourent et inventorient les voies, les vitesses, le stationnement, les commerces et même les bordures de trottoir. C’est donc un monde “depuis la voiture” qui nous est livré, dans lequel tout espace qui n’est pas carrossable est invisibilisé.

C’est aussi un trajet “contractualisé” qui nous est proposé par les applis : on sait non seulement que le tracé est adapté mais aussi combien de temps cela va nous prendre. Or, nous choisissons un parcours de mobilité en fonction du temps de trajet, du sentiment de sécurité et de la quasi-certitude qu’on ne devra pas “rebrousser chemin” du fait d’un obstacle ou de la mauvaise qualité de la voie. Ces choix se sédimentent et se routinisent. Et aujourd’hui, être piéton ou cycliste, même sans passer par des chemins de traverse, c’est nécessairement s’exposer à un trottoir qui disparaît ou à une magnifique piste cyclable interrompue sitôt une limite administrative franchie entre deux communes. Sur les chemins, c’est pire encore : à tout moment, le chemin s’arrête – propriété privée, arbre en travers, affaissement, végétation surabondante, mauvais drainage, ornières géantes d’engins d’exploitation forestière ou agricoles.

Perte de connaissance collective et publique, dépendance aux applis des GAFAM pour nous déplacer : le cercle vicieux s’enclenche. La fiabilité des chemins est inégale et nous est inconnue, nous les empruntons donc de moins en moins, ce qui fait sortir leur état et leur continuité des préoccupations des collectivités locales, ce qui dégrade la fiabilité des chemins et leur connaissance. Une fois enherbé, le chemin est davantage sujet au grignotage par les riverains, souvent agricoles, et les communes se délestent sans y penser de ce trésor – 200 000 km de chemins publics auraient ainsi disparu en 40 ans.

Un réseau de chemins qui possède des qualités intrinsèques

La disparition progressive des chemins de notre quotidien et de notre connaissance collective sont d’autant plus dommageables que ce patrimoine présente des qualités intrinsèques particulièrement précieuses pour en faire des alliés de la transition en matière de mobilité.

L’intelligence du sol et des usages séculaires pour mailler un territoire

Des décennies – plus souvent des siècles – ont façonné le tracé des sentiers et chemins sur la base de leur confort d’usage et de la moindre friction avec les éléments naturels. Les tracés les plus sinueux ont été poncés génération après génération, pour se tendre jusqu’à atteindre le meilleur rapport entre distance, dénivelé et qualité du sol. Telle que la raconte ce podcast, la façon dont les sentiers américains se forment et s’entretiennent illustre ce propos. La résilience physique des tracés a progressivement été optimisée, là en les appuyant sur une ligne d’enrochement particulièrement stable, ailleurs en les faisant passer par des sols et sous-sols naturellement bien drainés toute l’année. Ces qualités nous intéressent particulièrement en termes de cyclabilité et de marchabilité, offrant une bonne base de confort de circulation, notamment grâce à l’évitement de dénivelés inutiles.

Par ailleurs, les chemins ont été façonnés par des usages multiples (agricoles, forestiers, commerciaux…), dont la reconnaissance d’une certaine efficacité à desservir des destinations populaires, aménités ou lieux de sociabilité.

Or, même si la métropolisation et la croissance des aires urbaines ont redistribué les polarités du territoire, une partie des centralités historiques sont restées des destinations fortes ou ont vocation à le redevenir – comme l’incarnent les grands programmes publics “Action Coeur de Ville”, “Petites villes de demain” ou “Villages d’avenir”.

A ce titre, une partie des chemins représente encore des trajectoires optimales vers des destinations du quotidien et offre ainsi des alternatives aux routes, qui peuvent se permettre de faire de longs détours en offrant l’illusion aux motorisé·e·s de s’affranchir tant des reliefs que des distances – un luxe que ni le cycliste, ni le marcheur, ni la planète ne peuvent s’offrir.

Si ce constat est sans doute moins spectaculaire dans les régions où le relief est un peu plus accidenté et où les routes principales ont davantage été tracées sur les chemins, précisément pour leurs qualités citées, il est particulièrement pertinent dans toutes les zones relativement plates où les routes ont été tracées au cordeau sans égard pour les contraintes topographiques.

Herbes, petits cailloux et nids de poule : des filtres modaux frugaux

Les chemins et sentiers offrent “by design” des filtres modaux et des régulateurs de vitesse intransigeants (petites ornières, mottes d’herbe centrales qui frottent les bas de caisse…). Ceux-ci contrastent avec l’échec patent à réguler la vitesse sur route ou rue (35% à 75% d’infraction d’après le dernier Observatoire des Vitesses de l’ONISR), où toutes les coûteuses innovations (radars fixes, voitures radars, ralentisseurs divers…) semblent vaines.

La tolérance sur les petits excès de vitesse récemment annoncée par le Ministre de l’intérieur, avec la fin du retrait de point pour les excès inférieurs à 5km/h, perpétue l’idée que l’interprétation des limites de vitesse est largement à la discrétion des automobilistes. C’est particulièrement le cas dans les zones rurales, où les contrôles sont rares, vite signalés sur Waze, et où l’emplacement des quelques radars fixes est bien connu.

Ainsi, le chemin devient potentiellement de facto le seul espace en zone rurale où il est possible de marcher ou de rouler en vélo en desserrant les dents.

Un support de biodiversité plutôt qu’une frontière

Si, du plus gros gibier aux plus petits insectes en passant par les batraciens et les rongeurs, les routes sont de notoires mouroirs pour la faune, elles génèrent également un appauvrissement de la diversité végétale et dégradent les sols. En effet, les gestionnaires s’accommodent mal de la grande diversité d’essences qui peuple les abords des routes et y préfèrent des peuplements homogènes, choisis pour ne jamais devenir trop grands ni déborder au-dessus de la route. Plus généralement, en quadrillant densément le territoire, les routes empêchent la continuité des bassins et des corridors écologiques, dont les travaux scientifiques soulignent le caractère stratégique dans la préservation de la biodiversité. C’est un des arguments des opposantes aux nouvelles autoroutes comme l’A69, et l’enjeu est tout aussi grand sur les réseaux routiers ordinaires (50-80-90 kmh) dont le linéaire est bien plus important. A l’inverse, non seulement les chemins ont un impact limité sur la mortalité de la faune ou la réduction de la diversité végétale, mais ils représentent même des refuges de biodiversité dans les paysages les plus anthropisés (monocultures, zone d’activités aux pelouses bien tondues, etc.) et, dans une certaine mesure, ils opèrent comme corridors entre espaces écologiques. Avec un entretien limité ou raisonné, les bords de chemins sont accueillants pour la micro-faune et les pollinisateurs qui sont également utiles aux activités agricoles adjacentes.

Une viabilité des chemins à reconsidérer à l’aune du numérique et de l’évolution technique des vélos

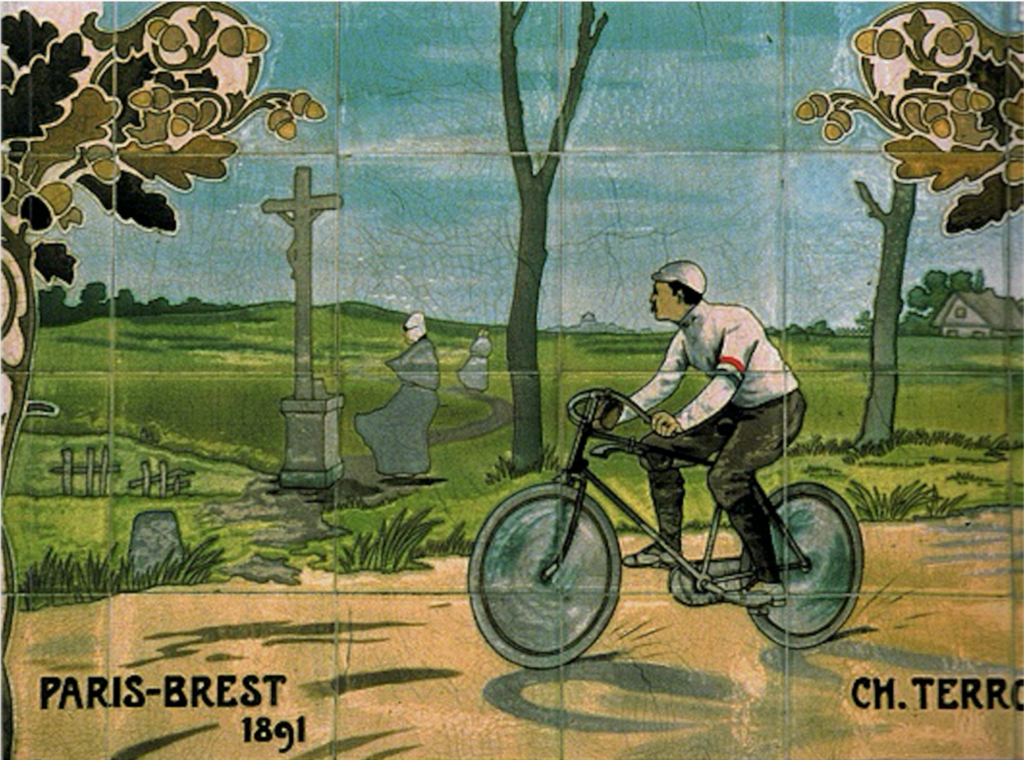

L’histoire du vélo précède celle des routes : le premier âge d’or du vélo (1890-1910) a lieu alors que seule une toute petite partie du réseau est couverte par des enrobés. En 1905, on compte 36 022 km de route empierrées et 2 144 pavées et seuls quelques lieux emblématiques comme Versailles, l’avenue Victoria ou Montecarlo bénéficient de “bitume”.

Le vélo a donc été massivement utilisé à une époque faite avant tout de chemins aux revêtements variés, allant de la terre compactée à des roches plus ou moins grossièrement concassées.

Après un siècle de bitumage, deux évolutions techniques nous permettent de considérer la possibilité de remettre les chemins au cœur de nos mobilités quotidiennes à vélo : l’avènement des outils numériques au service de notre connaissance des tracés d’une part, et notre capacité effective à (bien) rouler grâce aux évolutions techniques du matériel à notre disposition d’autre part.

Ne plus se perdre à vélo grâce à l’avènement de la cartographie numérique

Il s’agit là, en fait, de deux évolutions majeures : d’abord, la qualité des bases de données, ensuite, l’ergonomie des applications .

Grâce à une variété d’intérêts (cyclisme et randonnée pédestre notamment) qui ont poussé les contributrices à mieux qualifier les chemins, OpenStreetMap a réussi à dépoussiérer et établir un socle minimal de connaissances des chemins – même si cette connaissance demeure inégale.

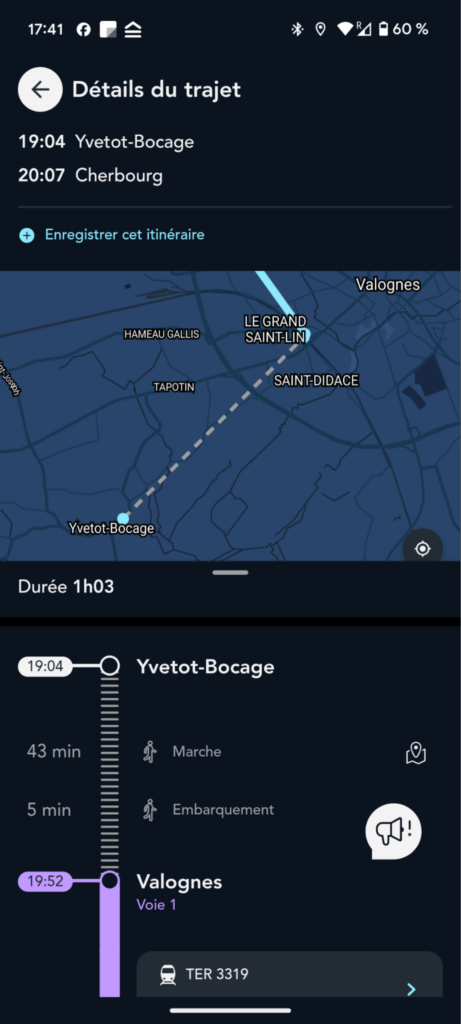

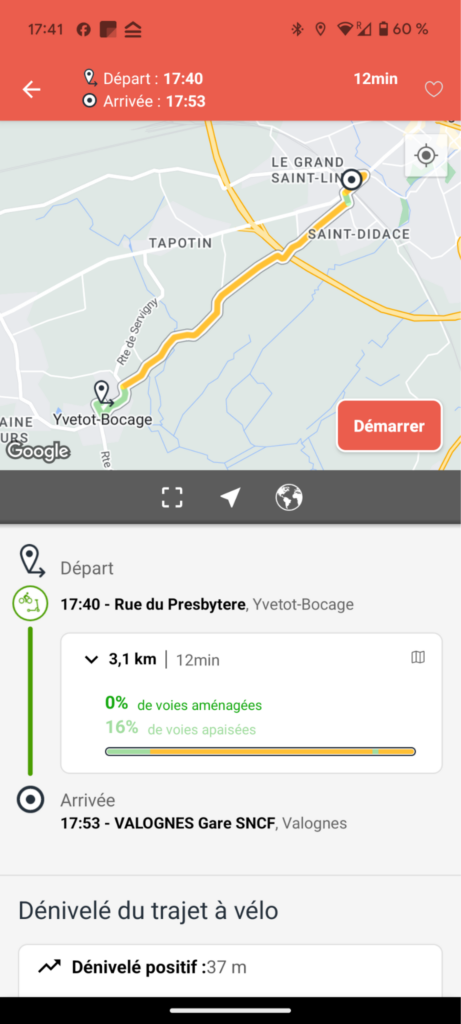

Par ailleurs, les efforts d’ergonomie des applications géolocalisées (Geovelo, Komoot, GMaps) mettent à la portée de chacun, ce que les cartes et GPS d’hier réservaient seulement aux randonneurs ayant des notions cartographiques et un sens de l’orientation. L’interface “turn by turn” rend n’importe quel smartphone très efficace dans un guidage qui prend par la main même les néophytes peu dotés en sens de l’orientation ou qui découvrent une nouvelle région.

Une nouvelle offre et une grande variété de vélos réellement “tous chemins”

La R&D dans le domaine du VTT de compétition des années 1990 a permis une meilleure maîtrise des plastiques et l’apparition de confortables pneus “ballons”, moins sujets aux crevaisons, légers et au rendement correct avec une grande variété de références maintenant déployées sur toutes les gammes de vélos.

Depuis 2010, les diamètres de sections de pneus ont doublé. Aujourd’hui, la plupart des vélos – du gravel aux électriques en passant par les cargos – roule avec des pneus de plus de 40mm de section qui étaient jadis l’apanage des VTT. Les faiblesses des premiers “vélos tous chemins” (les “VTC” des années 2000), qui n’allaient jamais bien loin sortis des voies bitumées, se trouvent ainsi compensées. La grande variété des postures et formes cyclistes (gravel, vélos-cargos, longtails, randonneuses et même une partie des vélos pliants), et sur une grande gamme de budgets, a en commun de rouler en pneus “confort”, ce qui ouvre de nouveaux horizons pour la mobilité quotidienne.

Bien entendu, la démocratisation de l’assistance électrique ouvre également de nouvelles perspectives : elle permet d’aplanir l’expérience des micro-dénivelés ou les plus longues pentes, et d’accompagner la poussée quand le sol est légèrement meuble ou fait de gravier non consolidé. Sauf en haute montagne, le vélo à assistance électrique met à portée de tou·te·s le sentier rural moyen de 3 à 10 kilomètres et une batterie moyenne de 500wh vous poussera sur presque 1000 mètres de dénivelé positif.

A la faveur de ces évolutions matérielles, on voit d’ailleurs apparaître sur les chemins des cyclistes “non sportifs”. Certes, cela donne des trajets où l’on roule plutôt autour de 20 km/h qu’entre 25 et 30km/h mais la qualité du trajet en fait une alternative sérieuse aux routes : même si le trajet est plus long de quelques minutes, on préfère rouler sur un chemin où l’on ne se fait pas frôler par des voitures et des camions lancés à 80 km/h.

Propositions pour faire rouler au quotidien des vélos loin des routes

La partie qui suit s’adresse aux acteurs publics, pour proposer des premières pistes d’action et de coopération en faveur du vélo du quotidien à la campagne.

Si vous n’êtes ni élu·e·s ni agent·e·s publics, mais que vous êtes convaincu, vous pouvez faire suivre tout ou partie de cet article auprès de vos décideurs locaux : peut-être que cela leur donnera des idées.

Si vous voulez vous lancer dans la mobilité cyclable sans attendre leur mobilisation, vous pouvez pratiquer l’arpentage de votre bassin de vie en suivant les principes et les étapes très bien décrites dans ce thread twitter de Zerf.

Enfin, si vous travaillez dans une collectivité rurale, une Région, un Département, à l’IGN, au Cérema ou au Ministère de la cohésion des territoires ou des transports, nous espérons que ce qui suit vous intéressera.

Faire l’inventaire, ensemble, pour connaître les chemins et les itinéraires utiles

On se prend ici à rêver d’une belle coopération entre différents acteurs publics, la société civile organisée, les professionnelles et les particuliers volontaires – un beau travail de transfo publique et de gouvernement ouvert, comme on en voit peu. Elle est techniquement possible, reste à la mettre en musique. L’IGN avec le soutien du CEREMA (dans son rôle d’intégrateur et fort de sa nouvelle gouvernance associant mieux les collectivités locales), pourraient être les orchestrateurs nationaux, pour créer les conditions d’un structuration homogène de la donnée orientée navigation et pour mettre à disposition des acteurs locaux des outils simples leur permettant de documenter et de qualifier l’état des chemins.

Les collectivités locales auraient tout intérêt à se mobiliser, en confiant à leurs services techniques une mission et des outils leur permettant de participer à l’effort de cartographie fine ou même simplement en ouvrant des données existantes. On pense par exemple aux pistes DFCI (ou voies de défense des forêts contre l’incendie) des pompiers, qui font l’objet d’importantes campagnes de mise à jour et qualifient très finement la viabilité des chemins pour leurs différents véhicules (largeurs de voies, pentes, points noirs etc.), et dont on pourrait très simplement déduire des informations de cyclabilité.

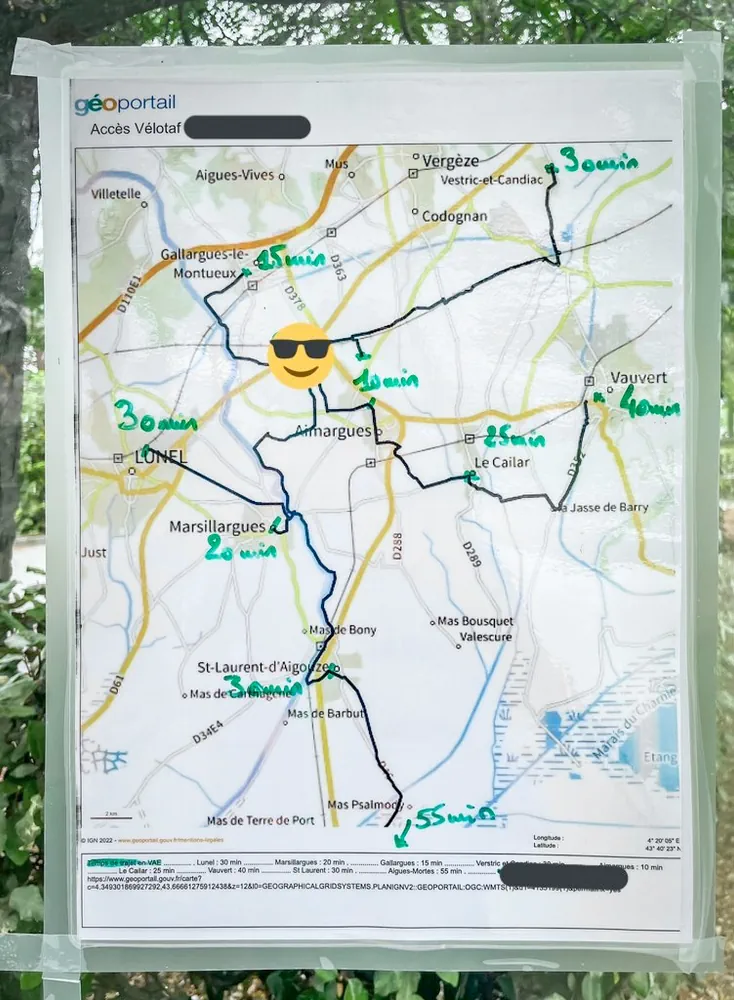

Les collectivités locales pourraient également donner mandat (et soutien financier) aux associations locales pour qu’elles arpentent, jalonnent et qualifient la cyclabilité et la marchabilité des chemins. Un des défis ici est de décloisonner et dé-spécialiser la qualification des chemins par pratique sportive (le VTT, la randonnée, le trail…), au profit d’une mise en commun des critères et des données. Les subventions devraient bien entendu être conditionnées à l’ouverture et au partage des données produites (à l’opposé de certaines pratiques qui penchent vers des formats de données propriétaire).

La mise à disposition et la formation des bénévoles – membres d’associations ou non – à des outils numériques simples de cartographie permettraient de mobiliser la multitude pour construire une connaissance harmonisée de l’état des chemins et hiérarchiser les itinéraires au regard des usages possibles. Une révolution s’opère sur des outils simplifiés de saisie géolocalisée qui permettent à tou·te·s, sans connaissance cartographique, de qualifier le revêtement de sol, la largeur d’un chemin ou son interruption à un endroit précis.

Du coté de l’IGN, fort de sa très haute technicité cartographique, il y a autant un enjeu à dépoussiérer des vieux fonds cartographiques SCAN25 qu’à créer une nouvelle génération de données (notamment, mais pas que, à partir de du programme 3D Lidar) sur les tracés, l’état et la micro-topographie des chemins, ainsi que sur l’intensité des maillages et la “connectivité” des tronçons, la desserte de destinations, et la clarté sur les domanialités.

Plus généralement en matière de données, on ne peut que saluer les dynamiques de standardisation de la donnée du récent Schéma de données d’aménagements cyclables (et son ingénieuse interopérabilité avec OpenStreetMaps) ou le plus ancien Geostandard des véloroutes et voies vertes qui vise à homogénéiser la qualification des voies vélo en site propre. Mais retenons que ce sont essentiellement des référentiels qui qualifient des aménagements cyclables “lourds”. Cela a le mérite de forcer les collectivités de départager le grain des « aménagements de peinture » que pratiquent encore beaucoup de collectivités. Il faudrait basculer sur un Schéma de données de la cyclabilité des voies : route, chemins, sentiers. Subtile nuance, qui demanderait d’agréger un peu plus de données (nombre de véhicules motorisés par heure, vitesse maximum et vitesse réelle, topographie, largeurs)

On devrait pouvoir y retrouver les largeurs de voies (peut-on y passer en vélo cargo, une remorque enfant ou même un vélo adapté?) la présence d’un enherbement central, l’état de surface du chemin. Et pourquoi pas des données dynamiques sur le drainage du sol, s’il est boueux en hiver ou comme nous en font la démonstration les helvètes qui intègrent en temps réel les fermetures de chemins sur l’appli nationale Swisstopo.

Hiérarchiser, choisir, investir dans les chemins et dans leur maintenance

Une fois l’inventaire fait au plus près des chemins, on pourrait prendre un pas de recul, à l’échelle des communes ou des vieux cantons (on n’a pas fini de les regretter, ceux-là, qui souvent correspondaient à des vrais bassins de vie), avec le soutien méthodologique des intercommunalités, des Pays et/ou des Régions (en fonction de qui se sent concerné par les mobilités douces à la campagne) et du Cerema, pour imaginer des plans de circulation territoriaux, au sens politique du terme. La récente et passionnante note “Assurer la sécurité des cyclistes en milieu rural” de la Fédération des usagers de la bicyclette (FUB) est à cet égard passionnante et très utile.

Il s’agit de hiérarchiser les voies, peut-être d’accepter de déclasser certaines routes communales pour en réserver l’accès motorisé aux seuls riverains et agriculteurs, et de formaliser des cheminements pratiques (et non pas seulement touristiques) et sécurisés pour les cyclistes. Dans la Manche, des petites routes départementales seront bientôt réservées aux piétons et aux cyclistes, avec bien entendu les riverains. Au-delà de l’immense progrès et du confort ainsi offert aux mobilités douces, y compris pour des enfants ou des débutants, cette logique permettrait sans doute des économies substantielles aux collectivités locales en termes d’entretien du linéaire bitumé.

Aux côtés de ces routes déclassées, les chemins identifiés comme stratégiques auraient un rôle majeur à jouer pour ramifier le réseau et atteindre une myriades d’adresses, y compris les plus éloignées des centralités. On est à rebours des annonces sur l’élargissement d’une route qui permettrait d’aller plus vite plus loin mais ne desservirait que très peu d’adresses et aurait l’inconvénient d’accélérer l’aspiration “par le haut” des éléments qui font la vie du territoire. Ici, on re-vitaliserait réellement les campagnes et leurs petites centralités commerciales, culturelles et administratives.

Au fond, il s’agit d’inventer une politique publique des chemins bien distincte de celle – modeste – qui est adossée aux politiques touristiques. En effet, si les itinéraires touristiques et sportifs font l’objet d’une certaine attention (voir par exemple le programme de crowdsourcing des traces Outdoor Vision) et d’investissements des collectivités locales (et de 10 millions d’euros de l’État et du Céréma en 2023), on a vu qu’ils ne correspondaient pas aux critères d’un réseau de la mobilité quotidienne. Une fois les chemins à fort potentiel d’usage quotidien identifiés, il s’agit donc de construire des politiques locales d’aménagement et d’entretien.

Les sommes en jeu sont sans commune mesure avec celles consenties pour les routes, mais elles ne sont pas nulles. Au-delà des enjeux financiers, il y a un savoir-faire local à reconstruire, d’entretien des chemins, avec des déclinaisons très matérielles : si on conçoit et dimensionne les voies selon les dimensions des véhicules et engins qui sont appelés à les construire puis à les entretenir, le parc automobile et machine des services techniques a pris du poids en retour et pourrait être bien en peine d’aller du jour au lendemain travailler sur les chemins, avec un usage des matériaux présents sur place autant que possible. Ici, des partenariats sont à construire avec les agriculteurs, posant avec toujours plus d’acuité la (juste) rémunération de ceux-ci pour les services écologiques rendus.

Rendre accessible l’information pour des usages quotidiens

Pour les acteurs publics, il ne s’agit pas seulement de garantir dans la durée les conditions de la production, de la structuration et de l’entretien de la connaissance sur les chemins : il s’agit aussi d’assurer les conditions de la médiation de cette connaissance auprès de toutes et tous. Pour cela, il nous semble important que la puissance publique réinvestisse le champ des rendus cartographiques afin de rendre lisible les informations, de les sélectionner et de les hiérarchiser, de donner à la lectrice les moyens de choisir les informations qu’elle souhaite ou non lire.

Le travail de cartographe, souvent vu à tort comme une sorte d’agrégateur boulimique de données localisées, porte précisément sur ce travail de hiérarchie de l’information et de soin porté au rendu, en cohérence avec les usages souhaités et le niveau d’acculturation cartographique des usagers. Ce savoir-faire, qui n’existe ni au sein des collectivités locales ni au sein de la plupart des acteurs associatifs, porte autant sur l’extrême rigueur graphique des cartes papier que sur les styles graphiques des outils cartographiques numériques, qui doivent relever le défis de la cohérence et de la lisibilité dans un contexte de mouvements de zoom/dézoom continus. Google Maps et Apple Plans investissent d’ailleurs de grands moyens dans ces qualités graphiques et interactives et s’approchent maintenant d’une granularité de représentations proche du 1/1000e, notamment pour la navigation piétonne urbaine (on surveille avec Julien de Labaca le partenariat entre Londres et Google Maps sur la cyclabilité), loin devant l’ancien fleuron de l’IGN au 1/25000e.

Ce n’est pas d’hier que, chez Vraiment Vraiment, nous invitons les acteurs publics à résister à la douce tentation de déléguer aux GAFAM les usages cartographiques populaires (cf l’article “Espace public : Google a les moyens de tout gâcher — et pas qu’à Toronto”). Il nous semble a minima indispensable que les opérateurs publics, IGN en tête, investissent les usages peu solvables. Si Google Maps investit autant la cartographie de la ville et la cyclabilité urbaine, c’est pour mieux vendre la mise en relation des usagères avec des opérateurs de transport urbain (trottinettes, uber etc.) ou pour mettre en valeur des destinations marchandes. Rien d’aussi solvable dans nos mobilités rurales ! Aussi, au-delà de son rôle de producteur et grossiste de données, il nous semble important que l’IGN se positionne sur le “dernier kilomètre cartographique” à l’ère numérique, pour apporter dans les mains et le quotidien des gens des cartes et des rendus utiles (et beaux !) comme à la grande époque des cartes papier.

Cela implique de relever deux défis. D’une part, tenir compte de la grande diversité des besoins des usagers potentiels en matière de rendus cartographiques numériques, avec des acteurs qui ont des enjeux techniques et sémantiques très variés. Cela implique aussi de gérer des rendus multi-scalaires, qui font le succès de Maps (on passe son temps à zoomer et dézoomer une carte numérique).

D’autre part, il s’agirait de ne pas oublier la carte physique, papier, celle qu’on garde en souvenir d’une rando mythique, celle qu’on accroche à un mur chez soi ou dans une école, celle qu’on distribue dans le carnet de correspondance, celle sur la grille de l’entreprise… On accorde trop peu d’attention à l’accessibilité de ces objets, tant pour celles et ceux qui ne savent ou ne veulent pas installer une énième appli que pour celles et ceux qui sont mal à l’aise avec la navigation tactile.

L’actualité de l’IGN, et notamment les projets cartes.gouv.fr et MaCarte.ign.fr, semblent prometteurs – reste bien entendu à voir si les promesses sont tenues au-delà de la mutualisation d’hébergement et du re-branding.

Pour conclure, rien de tel qu’un peu de mise en pratique participative ! N’’hésitez pas à arpenter vos contrées pour y repérer les chemins et sentiers qui mériteraient d’être mieux considérés dans les plans de mobilité des vos collectivités. A titre d’exemple, nous l’avons fait sur deux territoires ruraux : la Côte des Isles, dans la Manche, et le territoire au nord de Montpellier.

Sur la Côtes des Isles – et comme dans beaucoup de régions littorales. Trois infrastructures routières desservent les centralités littorales. La très roulante D650 où les 80km/h ne sont jamais respectée. La D124 escarpée et aux virages aveugles dans le bocage ou le “chemin de Carteret”, route à peine transformée en mauvais chaucidou de peinture (tel qu’il est recommandé de ne plus les faire). Or, plusieurs chemins traversent l’arrière dune et les havres. Ils permettraient de relier de façon quasi-rectiligne toutes les communes de bord de mer (depuis Denneville en passant par Portbail jusque Carteret). Les chemins sont assez mal qualifiés par les cartes IGN et n’apparaissent pas dans les itinéraires touristiques. Certains tronçons mériteraient de petits aménagements (restauration du petit pont piéton, gestion du sable sur quelques tronçons etc.), mais globalement pour une fraction du budget d’une piste cyclable le tracé permettrait de relier 10 km de côtes et une demi-douzaine de bourgs/petite-villes.

Au nord de Montpellier, la nationale 109 et son prolongement dans l’autoroute A750 constituent la porte d’entrée de la métropole pour un large ensemble de communes péri-urbaines (Montarnaud, Vailhauquès, Murles, Saint-Paul-et-Valmalle, etc.). Trait d’union quotidien de travailleur·euses et lycéen·nes, cette infrastructure routière catalyse l’urbanisation (croissante) de ces villages et tend à canibaliser chemins et infrastructures secondaires. Or d’autres modes de déplacement sont possibles dans ce secteur. La départementale DE14 qui longe la nationale pourrait, par exemple, être requalifiée en voie cyclable pour sécuriser près de la moitié du trajet pour les usagers qui se rendent ou reviennent de Montpellier. Par ailleurs, les chemins qui traversent la garrigue – relativement bien entretenus – apparaissent comme des opportunités à la mobilité cyclable. L’Ancien Chemin de Fer Montpellier-Rabieux ou encore les cheminements qui sillonnent Bel Air – en particulier l’Ancien Chemin de Vailhauquès à Montpellier forment un réseau secondaire sous exploité. La toponymie de ces voies cachées ou oubliées ouvre la voie à une ré-appropriation d’un passé qui peut inspirer quelques leçons utiles à nos politiques actuelles de mobilité.

État de la connaissance des chemins sur OpenStreetMap

Légende

Chemin probablement cyclable

Chemin sans qualification de la cyclabilité

Voie cyclable

Carte réalisée par Vraiment Vraiment avec tilemaker et mapboxgl.js, données OSM Novembre 2022