Pour réfléchir aux “métamorphoses de l’action publique”, un petit groupe d’agents publics, designers, chercheurs et praticiens politiques se réunit régulièrement à l’invitation de Vraiment Vraiment. Le 9 mars 2021, ce groupe a eu le plaisir d’échanger avec Bruno Latour, Maÿlis Dupont et Baptiste Perrissin-Fabert pour chercher les ponts et le commun entre la pensée et les actions de Bruno Latour et de ses complices, et celles du groupe et de ses membres. Après un premier texte publié dans la foulée avec Mathilde François, Nicolas Rio, de Partie Prenante, propose ici une deuxième volet pour « agir avec Bruno Latour ».

En mars dernier, nous avions publié un article avec Mathilde François intitulé « Agir avec Bruno Latour » dans la foulée de la rencontre organisée par Vraiment Vraiment sur les métamorphoses de l’action publique. On y partageait la conviction que la pensée de Latour peut nous aider à s’orienter et à agir dans le nouveau régime climatique.

Neuf mois plus tard, deuxième volet de la série pour passer de la théorie à la pratique, en espérant qu’il donne l’envie à d’autres de prendre la plume. Après les territoires, la démocratie. Car les écrits de Latour encouragent à dépasser les constats fatalistes sur la crise de la démocratie représentative, autant qu’ils mettent en garde sur les limites de la démocratie participative. Ce que je comprends en lisant Latour, c’est qu’il nous faut ré-apprendre à faire politique, au local comme au national, élu.e.s comme citoyen.ne.s.

Comme le précédent, ce papier est à prendre comme une réflexion en cours et une invitation à engager la discussion. Je ne suis pas un spécialiste de Latour, mais un praticien de l’action publique qui essaie, à tâtons, de voir comment on peut transformer la théorie en pratiques.

Trouver les maux d’une démocratie mal-entendante

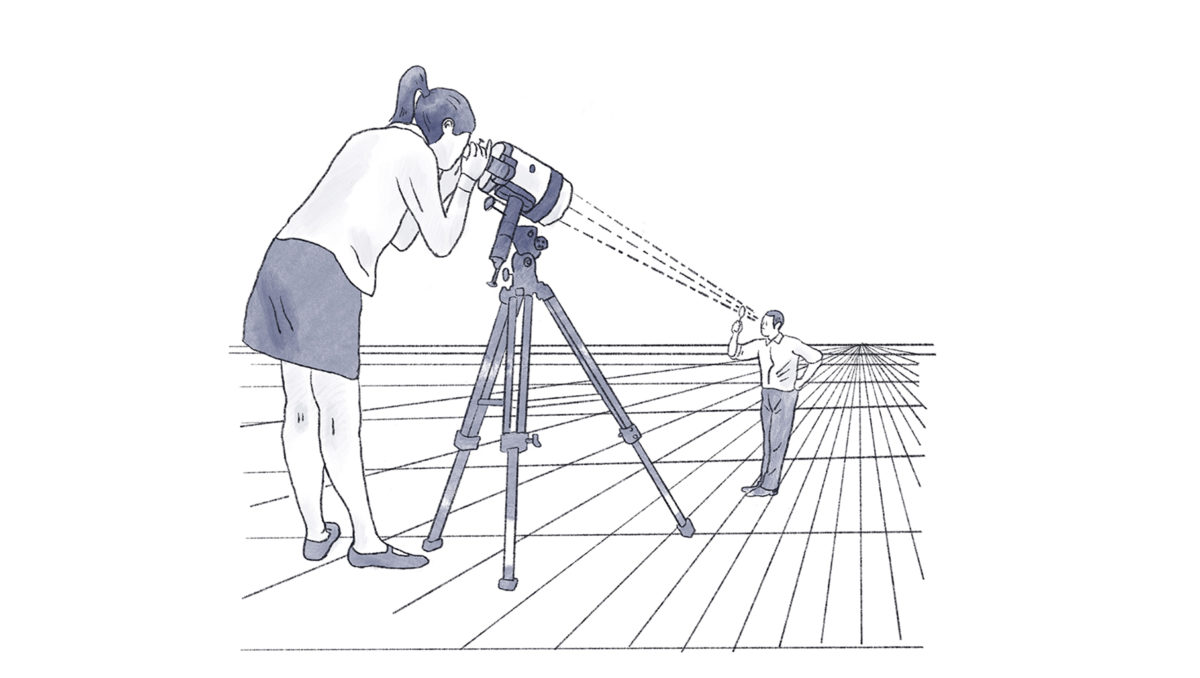

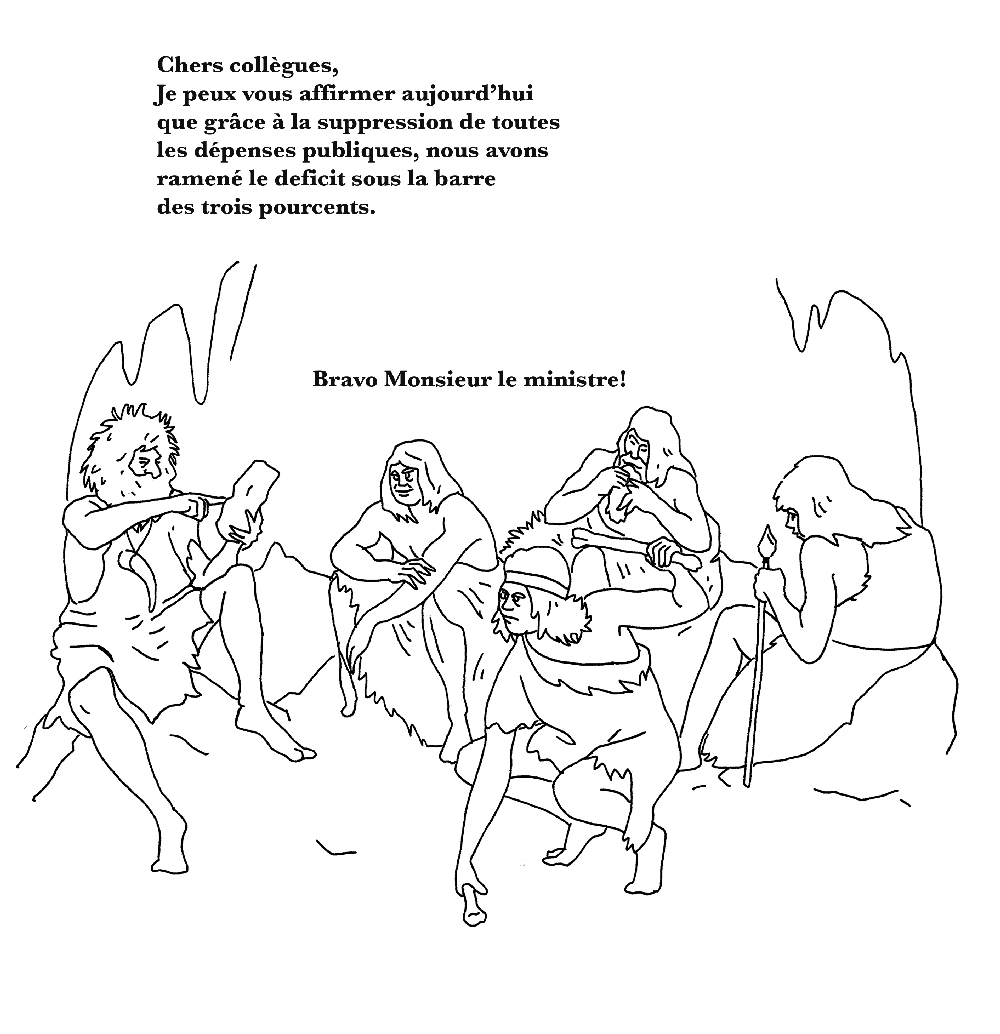

Des muets parlent à des sourds : voilà comment Bruno Latour résume les dysfonctionnements de notre démocratie. Écrit pendant le Grand Débat organisé au lendemain de la crise des Gilets Jaunes, son article dans la revue Esprit explique l’impossibilité du dialogue entre élu.e.s et citoyen.ne.s, du fait de la dépolitisation du débat public.

La formule a le mérite de ne pas pointer un coupable unique, en mettant en vis-à-vis les difficultés de l’État (ou des collectivités) avec celles de la société. Nous l’avions vu avec Manon Loisel lors de notre travail sur les élu.e.s locaux.ales : lorsqu’on parle de crise démocratique, chacun.e est tenté.e de rejeter la faute sur l’autre. Les citoyen.ne.s reprochent à leurs élu.e.s de ne pas les représenter, et d’être en décalage avec leurs aspirations. Et les élu.e.s reprochent aux citoyen.ne.s leur individualisme consumériste et leur désintérêt pour la chose publique (« la preuve, ils ne viennent même plus voter ! »). Latour dépasse cette opposition en montrant que le blocage est double « à l’émission comme à la réception. (…) Ni le « peuple » ne semble capable d’articuler des positions politiques compréhensibles par le gouvernement ; ni le « gouvernement » ne semble capable de se mettre à l’écoute d’une revendication quelconque. »

Le deuxième intérêt de cette formule consiste à souligner les limites de la démocratie participative, pour compenser les travers du modèle représentatif. Il ne suffit pas d’inverser la logique : que « des muets tentent de s’adresser à des sourds », pas sûr que la discussion en devienne plus audible ! Si le dialogue apparaît impossible, ce n’est pas (seulement) parce qu’il manque des espaces d’échange, mais parce qu’on ne parvient plus à construire une parole politique. « Qu’est-ce qu’une parole engagée ou engageante par opposition à des paroles qui ressemblent à des clics sur un réseau social ? Pourquoi le prix à payer pour les premières est-il si lourd au point qu’elles semblent s’être tout à fait raréfiées ? Mais parce qu’elles ne proviennent aucunement d’un « moi, je pense avec conviction que ». Loin de venir des profondeurs de l’individu, (une parole politique) doit continuer d’aller à la pêche de ce que les autres, plus loin dans la chaîne, en feront. » Parler politique ne peut être qu’un geste collectif : ce qui transforme une prise de parole en acte politique, c’est sa volonté de faire exister un acteur collectif capable d’en faire quelque chose. C’est sa capacité à élargir le « nous » à des personnes qui ne sont pas de la même opinion mais qui appartiennent au même tissu d’interdépendances.

Et c’est là le troisième apport de la réflexion de Latour : faire le lien entre crise de la démocratie et nouveau régime climatique. Si le dialogue entre le peuple et son gouvernement devient si peu audible, c’est que plus personne n’est en mesure de qualifier notre monde commun. Plus que la démocratie, ce qui est en crise selon Latour, c’est la notion même de « société » tant elle est associée au projet moderne : distinction nature-culture qui exclut les non-humains de la (vie en) société, frontières des États-Nations (et des collectivités) structurellement en décalage avec nos territoires de subsistance, construction d’un « appareil d’État » conçu comme un super-ingénieur en charge de la modernisation du pays… Il nous faut donc trouver d’autres moyens de définir ce qui nous unit, et ce qui justifie qu’on se dote d’une puissance publique pour veiller à l’habitabilité de nos territoires.

La formule présente un quatrième intérêt, autour de la place des non-humains dans la question démocratique. Les travaux de Latour nous encouragent à élargir notre repérage des inaudibles. Les muets désignent aussi bien les précaires et les migrant.e.s, que les arbres et les abeilles. Et la COP 2026 nous rappelle que les gouvernements sont aussi sourds pour entendre la colère sociale que les soulèvements de la terre. Inutile donc d’opposer les ami.e.s des bêtes et les défenseurs.ses des humains, car il s’agit du même problème : comment réussir à (faire) entendre toutes celles et ceux qui sont aujourd’hui réduits au silence ?

Latour ne se contente pas de dresser le constat d’un dialogue démocratique impossible, il explore des outils (presque) opérationnels qui pourraient permettre d’en sortir. Je voudrais ici attirer l’attention sur deux d’entre eux : la cartographie des controverses et les cahiers de doléances.

Les controverses pour remettre en mouvement la vie démocratique

Dans un monde de l’action publique structurée par l’injonction au consensus, l’approche par les controverses proposée par Latour apporte une bouffée d’air. Et si, au lieu de formuler des orientations générales, les projets de territoire se focalisaient sur la cartographie des controverses et leur mise en débat ? Cartographier une controverse, c’est partir de chaque point de friction de notre vie collective pour en repérer la diversité des parties prenantes, décrypter les arguments et les instruments qu’elles mobilisent, suivre les coalitions qui se forment (et se déforment) au gré des débats. C’est replacer l’incertitude au cœur de la démocratie, en sortant de la dissociation artificielle entre la science (qui serait en charge de dire le vrai) et la politique (qui serait en charge de dire le bon).

C’est surtout prendre conscience que la ligne de compromis ne cesse d’évoluer, en fonction notamment de la façon dont on formule le problème. C’est ce travail qu’on entreprend chaque printemps avec des étudiant.e.s de Sciences Po dans le séminaire « les mots d’ordre de l’action publique locale » animé avec Manon Loisel. Attractivité, lutte contre l’étalement urbain, revitalisation des villes moyennes… À chaque fois, on tente de déplier toutes les divergences qu’il y a derrière des mots d’ordre apparemment consensuels, pour tracer la transformation des politiques publiques et la recomposition des acteurs en présence.

De la régulation des pesticides à la densification urbaine en passant par la décarbonation de l’économie ou la gestion des pénuries d’eau : l’action publique est pleine de controverses ! Mais le plus souvent, celles-ci échappent à la vie démocratique. Soit les controverses sont cantonnées à un débat d’experts dans des espaces feutrés, soit elles virent au conflit dans lequel la délibération peine à trouver sa place. Et quand les citoyen.ne.s sont saisi.e.s, ils.elles le sont sur des questions à la fois très générales et très cadrées, en faisant comme si la controverse n’existait pas. Le Grand Débat initié par Emmanuel Macron est l’archétype de cet art de l’esquive. La Convention Citoyenne sur le Climat aurait pu à l’inverse être un bon espace de mise en débat démocratique de la controverse sur la taxe carbone (reformulée en « Atteindre une baisse d’au moins 40% des émissions de carbone dans un esprit de justice sociale »). Mais les productions de la CCC ne nous disent rien (ou si peu) des désaccords qui ont agité ses membres et de la recomposition des lignes de clivage en son sein. Pourtant, comme le dit Pierre Charbonnier, l’écologie ne nous rassemble pas, elle nous divise. Ou plutôt, elle fait les deux en même temps ! Et c’est tout l’intérêt de la cartographie des controverses que de rappeler que les parties prenantes ont beau défendre des positions divergentes, elles appartiennent toutes au même problème. C’est le problème qui fait le public, ne cesse de répéter Latour en citant John Dewey.

Dans nos missions auprès des collectivités, c’est par la technique du débat mouvant qu’on parvient à réintroduire (un peu) de controverses. Le principe est simple : soumettre une proposition potentiellement clivante, en invitant les participant.e.s à prendre position physiquement (d’un côté les pour, de l’autre les contre) puis à échanger des arguments en laissant chaque personne libre de changer de position au fil du débat. Au-delà du contenu des échanges, le débat mouvant oblige les organisateurs à identifier les sujets de controverses et à en trouver la bonne formulation. On retrouve cette logique dans le format « tribunal des générations futures » initié par la revue Usbek et Rica, qui reprend les codes de la Justice pour structurer la controverse.

Des cahiers de doléances aux États Généraux

Pour repolitiser notre vie démocratique, Latour propose un second outil : l’élaboration des cahiers de doléances. Si Latour fait référence à cet exercice qui a précédé les États Généraux de 1789, c’est qu’il y voit un processus de construction de la chose publique (et donc un préalable indispensable à la République). Ce qui compte, c’est le travail d’écriture collective mené dans chaque canton pour définir des revendications communes à partir d’une description du territoire de subsistance. Au fond, on en revient au principe de l’éducation populaire (qu’elle se fasse sur les ronds-points ou au sein d’associations). En transformant des difficultés individuelles en indignations collectives, la discussion crée un lien politique entre les personnes qu’elle implique. « L’étrange propriété des énoncés politiques » nous dit Latour, « c’est qu’ils ont pour tâche –éminemment provisoire, risquée, fragile – de produire ceux qui les énoncent ! ».

Ce lien politique ne s’arrête pas là, car tout l’enjeu de l’éducation populaire consiste à rendre possible la rencontre des personnes confrontées à un même problème avec d’autres personnes/institutions potentiellement en capacité de modifier cette situation, pour montrer qu’en dépit de leurs intérêts divergents, elles appartiennent à un même collectif. D’une certaine manière, on peut considérer que les rapports du GIEC et de l’IPBES sont l’équivalent des cahiers de doléances du nouveau régime climatique. En mobilisant les instruments scientifiques pour se mettre à l’écoute des non-humains, ils s’attachent à décrire leurs conditions d’existence et à qualifier leurs besoins d’action publique. En ce sens, ils contribuent à introduire les écosystèmes vivants à la table des négociations et à en faire des « citoyen.ne.s-capables-d’expression ».

C’est là qu’on aurait envie de pousser la proposition de Latour un cran plus loin, en essayant d’imaginer à quoi ressembleraient les États Généraux du nouveau régime climatique. Il avait bien essayé en 2015, avec la simulation de la COP21 intitulée « Make it work », où les délégations de l’Amazonie, des pôles ou des peuples aborigènes côtoyaient celles du Brésil, de la France ou des États-Unis. Mais le ton très policé de ce « théâtre des négociations » apparaissait bien pâle face à l’atmosphère des États Généraux de 1789, si bien restituée par Joël Pommerat dans sa pièce Ça ira, fin de Louis. Qui pour convoquer les États Généraux du nouveau régime climatique et qui pour y siéger ? Quel est aujourd’hui l’équivalent du Tiers États qui n’est rien mais qui aspire à devenir quelque chose ? La pièce de Pommerat rappelle que la tension des États Généraux ne fonctionne que parce qu’on ne connaît pas la fin : impossible d’écrire l’histoire si l’issue est donnée d’avance.

Rendre la parole aux muets… et rendre l’ouïe aux sourds ?

La proposition des cahiers de doléances amène une seconde réserve. Lorsqu’on parle de crise démocratique, la plupart des propositions visent à « donner la parole aux muets » en favorisant l’expression citoyenne. Mais qu’en est-il des sourds ? Travailler la capacité d’écoute des élu.e.s et des institutions publiques apparaît pourtant comme une condition sine qua non pour rendre le dialogue possible. On peut même faire l’hypothèse que faire parler les muets sans rendre l’ouïe aux sourds ne ferait qu’accentuer la défiance dans la démocratie (hypothèse confirmée par la plupart des démarches participatives laissées sans suite).

Rendre les sourds entendant : plus facile à dire qu’à faire ! Sans avoir de solution miracle, je vois trois pistes à explorer :

- La première porte sur l’importance des témoignages dans la vie démocratique, et la nécessité de renforcer leur place dans l’action politique. Le mouvement #metoo illustre la puissance politique du témoignage vécu, quand le récit à la première personne entre en résonance avec d’autres. La Commission Sauvé sur les violences sexuelles dans l’Église a montré que la méthode pouvait être répliquée dans un cadre plus institutionnel. C’est par sa capacité à combiner écoute des victimes et analyse quantitative que la CIASE est parvenue à rendre incontestable la dimension systémique du problème. Reprise par la Commission sur l’inceste, cette attention au témoignage des victimes permet de déplacer la responsabilité du problème. « On dit beaucoup qu’il faut parler, aller porter plainte… On le fait ! Mais le problème, c’est que personne n’écoute » relate une des personnes auditionnées. Et si on transposait cette méthode sur d’autres sujets, de l’état des services publics à la lutte contre les pesticides ? Et si on remplaçait les auditions d’expert.e.s par des témoignages d’expériences, quels en seraient les effets sur le débat politique et l’action publique ?

- Une deuxième piste concerne le rôle des instances de médiations pour fluidifier le dialogue entre les citoyen.ne.s et la puissance publique (qu’elle soit incarnée par ses élu.e.s ou ses administrations), face à la saturation des guichets. La montée en puissance du Défenseur des Droits souligne la nécessité d’avoir des tiers pour faire entendre les protestations légitimes de citoyen.ne.s confronté.e.s à la surdité des institutions. Elle démontre aussi l’enjeu de combiner travail d’objectivation et prise en compte des ressentis subjectifs pour parvenir à créer une qualité d’écoute. C’est en tout cas l’enseignement qu’on tire du travail mené sur les sentiments d’injustice avec la Métropole de Lyon.

- La troisième piste consiste à transformer le fonctionnement des instances démocratiques. Des Conseils municipaux aux séances de l’Assemblée Nationale, les espaces délibératifs officiels sont souvent réduits à une fonction de caisse enregistreuse. Si les « représentants du peuple » continuent de s’exprimer dans ces Parlements, cela donne surtout le sentiment que nos élu.e.s sont condamné.e.s à s’écouter parler (parfois à leur corps défendant). Transformer l’expression politique en parole d’écoute, voilà sans doute le principal défi de notre démocratie. Ré-apprendre à faire politique vous disiez ?

Vous ne voulez pas rater les prochaines publications sur Autrement Autrement ? Abonnez-vous à l’infolettre !