Par Godefroy Beauvallet et Michael Ballé, co-fondateurs de l’Institut Lean France.

Plusieurs articles récents[1] accusent le mouvement lean d’être l’un des premiers responsables de la crise sanitaire du COVID-19 au motif que l’hôpital aurait été détruit par les flux tendus, et que l’absence ou de masques ou de tests s’expliquerait par le culte du zéro-stocks. Voilà qui est surprenant, puisque le lean est précisément une stratégie industrielle qui vise à développer un avantage compétitif par le développement des personnes. Cette montée en compétences des personnes est obtenue à travers la résolution collective des problèmes que rencontrent les clients, d’une part, et les employés dans leurs conditions de travail, d’autre part. Elle leur permet de se préparer aux changements avec sérénité et ingéniosité, ce qui est a priori plutôt un point positif face à la crise.

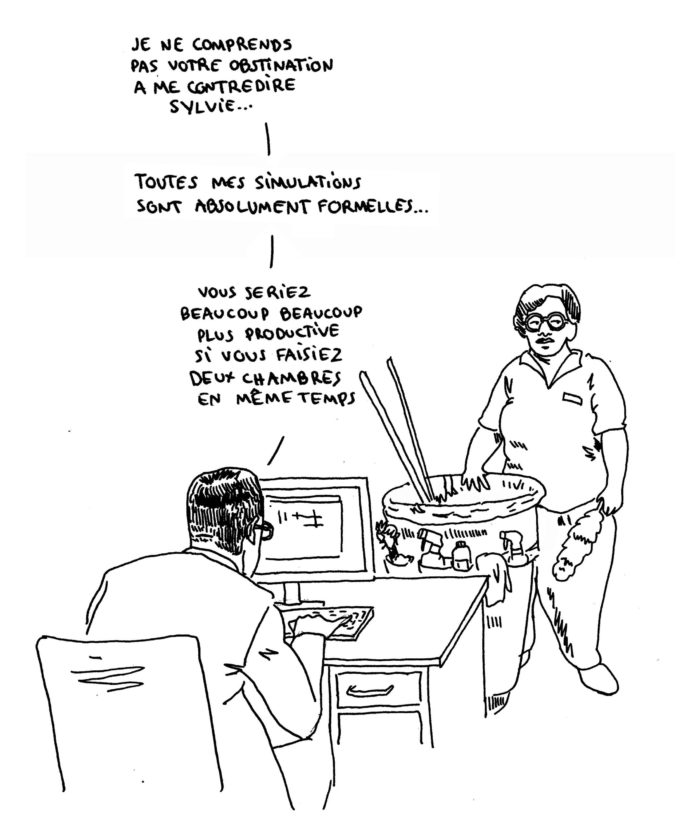

Ceci étant, le malentendu est compréhensible. Nombreuses sont les « mises en œuvre » du lean qui ne sont rien de plus que les vieilles recettes du cost-cutting et du management budgétaro-financier appliquées avec brutalité, sous le nom – abusif – de lean. Et tous les observateurs orthodoxes du lean (c’est-à-dire qui ont fait l’effort de comprendre vraiment ce qui marche chez Toyota et pourquoi) connaissent des imbéciles ou des criminels qui ont interprété le lean comme une méthode de brutalisation des rapports sociaux et une justification à prendre des risques inconsidérés. Les « mises en œuvre » superficielles et destructrices qui usurpent un peu partout le nom de lean ne découlent en rien de l’intention de créer une culture de la résolution de problèmes et de confiance mutuelle avec les collaborateurs et les clients. Il est donc naturel que plus de gens aient entendu parler pour la première fois de lean dans une diatribe en contre que dans La Stratégie Lean[2] ou un autre livre du canon orthodoxe.

Revenons au gemba, aux faits. Au japon, dans un rayon de 100 km autour de l’usine Lexus, on peut voir un tissu industriel foisonnant d’entreprises livrant les sous-traitants de rang 1 et de rang 2 – jusqu’à telle toute petite entreprise, qui tourne autour de trois presses mais n’en est pas moins cruciale pour la réussite de l’ensemble. Plus proche de nous, l’usine Toyota d’Onnaing a été dans les toutes-premières à recevoir le label Origine France Garantie, ce qui a impliqué des efforts très importants d’ancrage local et une logique de réduction des distances dans les flux pour que la production soit la plus autonome possible localement, pour les pièces mais aussi pour l’énergie et les fluides, par exemple l’eau.

Les entreprises qui composent ces réseaux autour d’une usine Toyota ont toutes des équipes qui s’occupent de « logistique ». Mais il ne s’agit pas de logistique telle que nous la connaissons. Notre logistique consiste avant tout à faire des prévisions, puis à gérer des stocks en fonction des approvisionnements possibles et des conditions négociées par les achats. L’activité logistique autour de Lexus (dont le nom complet est Production Control & Logistics) consiste à livrer un programme de production lissé de 15 camions par jour, non négociable, ce qui implique de résoudre une multiplicité de problèmes au quotidien. Cette discipline requiert des intervenants qu’ils apprennent comment les choses marchent vraiment, dans le concret, cas par cas, et à construire une véritable chaîne d’aide collaborative, spontanée et rapide… Laquelle, rodée sur des petits problèmes au quotidien, est disponible en cas de gros problème. C’est cette chaîne d’aide bien rodée qui devrait permettre à l’usine d’Onnaing d’être le premier site de constructeur automobile français à redémarrer, le 21 avril, avec des mesures concrètes et efficaces pour éviter la contagion : deux équipes et pas trois, port de masques et de visières, respect des distances… et même cendriers individuels pour les fumeurs pour éviter les regroupements pendant les pauses.

Ces activités quotidiennes de résolution de problèmes, de travail sur la qualité, de fiabilisation des approvisionnements, d’optimisation des transports, etc. développent les gens et les rendent plus capables. C’est l’intention qui sous-tend l’ensemble des pratiques et disciplines du lean orthodoxe, qui est efficace grâce aux capacités ainsi acquises.

Quel contraste avec ce que nous constatons aujourd’hui en France – et que le COVID-19 rend douloureusement évident : nous voyons à quel point le gouvernement et les directions des grands groupes sont incapables. Incapables de fabriquer des masques, contrairement à Taiwan, et incapables de les importer. Incapables de monter en charge sur les tests en recourant aux laboratoires de recherche, comme aux Etats-Unis, ou aux vétérinaires, comme en Allemagne. Incapables de mettre en place des solutions palliatives comme la stérilisation et le réemploi des masques FFP2 pratiquée par les Etats-Unis, le Canada ou les Pays-Bas. Incapables de mobiliser les intelligences sur l’étape suivante (le déconfinement diférencié)…

Toute l’énergie de nos états-majors est tournée vers l’administration de la crise. Optimiser le recours au chômage partiel, comme cette entreprise ayant pignon sur rue et qui met 20% de ses salariés en chômage partiel, puisque l’Etat paye. Ou cette autre, composée de cols blancs pratiquant le télétravail, qui ment pour mettre au chômage partiel des salariés auxquels il est par ailleurs demandé de travailler. Et que dire de ceux qui estiment qu’ « il ne faut pas gâcher une bonne crise » et peaufinent au prétexte du virus des plans sociaux massifs (dans les agences bancaires) ou des reculs sociaux majeurs (35 heures, congés payés) dont ils rêvent depuis des décennies. Pendant ce temps, l’Etat administre le confinement, imaginant des formulaires de plus en plus sophistiqués, recourant à une contrainte policière de plus en plus brutale, imaginant des raffinements de cruauté pour séparer les familles – de leurs proches en EPHAD aujourd’hui, de leurs membres suspects de contamination demain. Il est pathétique de nous voir nous débattre avec notre bagage bureaucratique, qui fait dire à un acheteur hospitalier, au cœur de la crise : « je ne peux pas passer par les centrales d’achat car leurs délais de livraison sont de 35 à 70 jours. » Ou à ce hiérarque d’une agence critique du secteur de la santé, face à des industriels prêts à aider : « retrouvons-nous d’ici une semaine, puisque personne ne travaille pendant ce week-end de trois jours. »

Quels enseignements tirer de la crise ? On voudrait aujourd’hui nous pousser à choisir entre notre fonctionnement « administratif » traditionnel – celui de la « Grande Nation » napoléonienne, déjà décrié en son temps par Tocqueville, et dont on n’a pas la preuve qu’il a jamais vraiment marché – et la rationalité financière, qui l’empêche aujourd’hui. Mais les deux termes de l’alternative ont fait la preuve de leur inanité. L’hypothèse selon laquelle l’hôpital français marcherait bien en l’état, si seulement il était riche, n’est pas plus plausible que celle qui estime qu’il suffisait de le rendre pauvre (« starve the beast ») pour qu’il devienne enfin efficace.

Les néo-libéraux comme les gauchistes vont émerger de la crise en appelant, une fois de plus, à la « débureaucratisation ». Mais on sait depuis Crozier (sinon Weber) que ce n’est pas le problème, puisqu’il faut bien s’organiser et qu’une organisation en vaut une autre (hors cas pathologiques), comme en témoignent les mouvements de va-et-vient des organigrammes. L’organisation bureaucratique peut être soit un soutien, soit un frein, selon son interprétation et selon les attitudes (cherchent-ils à aider ou à exploiter ?) de ses dirigeants. Il est vraisemblable, et déjà prouvé à de nombreuses reprises, qu’un chantier de débureaucratisation ne fait qu’empirer les choses, en abimant une machine déjà mal en point. Le problème de fond, c’est l’attitude des chefs dans le système : sont-ils capables ou incapables ?

Le lean et son insistance sur le flux, la vitesse de réaction, l’agilité des processus, et in fine l’intelligence des personnes, permet d’imaginer une stratégie d’entreprise à la fois résiliente et efficace, qui repose sur :

- développer des gens pour les rendre capables de résoudre des problèmes au quotidien – mais oui, les gens savent faire des choses ;

- animer des structures de coordination pour que les gens s’entraident, repèrent là où ça craque et s’y attaquent ensemble – ce que l’organisation actuelle empêche en morcelant les responsabilités au-delà de toute capacité de coordination – et encourager les initiatives créatives ;

- s’intéresser de très près aux infrastructures critiques qui sous-tendent l’activité au quotidien, et s’en occuper en permanence ;

- conserver une capacité de trésorerie (et des stocks) comme on conserve des réserves en stratégie, pour pouvoir les jeter dans la bataille en cas de crise et éviter de tout perdre au premier revers – plutôt que d’optimiser les stratégies financières en se servant du cash disponible pour soutenir la valorisation.

Car, rappelons-le, le lean est une méthode pour apprendre à changer avec intelligence et sans drame qui repose sur notre confiance en nos savoir-faire et notre capacité à travailler en équipe. Le flux tiré ne sert à rien d’autre qu’à s’obliger à pratiquer ces disciplines en continu. Et faire du « zéro stock » sans pratiquer ces disciplines ne fait que préparer des catastrophes, et ne correspond en rien à ce qui explique la réussite de Toyota. Pour tordre le coup à une conception bien erronée : bien entendu qu’il faut des stocks en lean ! Ils correspondent à la couverture des délais de réapprovisionnement (lead-time), ainsi que des risques. L’objectif de réduction des stocks n’est pas une fin en soi, mais le reflet de la volonté de réduire le lead-time en augmentant la flexibilité et la réactivité. Cette réactivité et cette flexibilité dont on a désespérément besoin en temps de crise.

Peut-on tirer du lean des recommandations pour la gestion de la crise sanitaire et ses conséquences économiques ? Déjà, qu’il s’agit de se battre contre l’épidémie, et pas contre la population, puisque c’est elle qui doit combattre, par son intelligence et son entraide. La panoplie des pratiques lean vient alors instrumenter la résolution de la crise comme autant de micro-solutions qui, mises ensemble, réduisent son intensité :

- faire évoluer nos pratiques d’hygiène (5S) ;

- améliorer la détection du virus et son isolement (Jidoka) ;

- assurer l’approvisionnement en EPI, respirateurs, produits pharmaceutiques (Just-In-Time) ;

- rechercher les substitutions aux produits manquants (Problem Solving) ;

- coordonner les activités (Teamwork) ;

- soutenir et améliorer les initiatives locales pour engager tout le monde (Kaizen).

Bref, l’exact opposé de l’ « hyper-solution » du confinement généralisé, qui ne fait que compenser le fait qu’on ne sait pas mettre en œuvre cette liste d’action concrètes et efficaces.

Mais comment faire progresser notre capabilité ? Comment former à être capables ? Voilà la question qui s’adresse aujourd’hui au mouvement lean orthodoxe[3]. La réponse implique sans doute notamment de faire mieux connaître les entreprises lean aujourd’hui actives en France, pour montrer ce que le mouvement lean orthodoxe a pu faire, avant et pendant la crise, et de démarrer dans la foulée des groupes de pratiques lean autour d’elles. Il est en effet possible d’avancer très vite et d’avoir de meilleurs résultats que beaucoup d’implémentations erronées, si l’on part d’emblée avec les bons principes : un petit groupe de volontaires qui se reconnaissent et s’entraident progresse rapidement.

Dans une crise, on ne s’élève pas au niveau de ses attentes, on retombe au niveau de son entraînement. Surmonter une crise d’envergure, et pour chaque entreprise y survivre, tient à nos capacités de coordination, d’apprentissage et d’encouragement. Et cela alors que la crise nous stresse, nous et nos organisations, et nous fait courir plus que jamais le risque de nous désunir et de nous désorganiser. Et c’est pourquoi, plus que jamais, il est temps de « passer au lean ».

[1] L’article « Coronavirus : une biologistique des corps » d’Olivier Long paru le 6 avril 2020 dans le magazine en ligne Lundi.am en offre une brillante illustration. La diatribe « Les Connards qui nous gouvernent » de Frédéric Lordon sur son blog du Monde diplomatique le 19 mars 2020 propose une version moins fouillée de la même analyse. La tribune « Le Covid-19, révélateur de la tragédie du flux tendu », publiée le 2 avril 2020 par les sociologues Jean-Pierre Durand et Dominique Glaymann dans Libération, est une version plus classique des arguments anti-« flux tendus ».

[2] Michael Ballé, Daniel Jones, Jacques Chaize, Orest Fiume (2018) La Stratégie Lean : Créer un avantage compétitif, libérer l’innovation, assurer une croissance durable en développant les personnes, Paris : Eyrolles.

[3] Tel que défendu, par exemple, par l’Institut Lean France (https://www.institut-lean-france.fr/).